1. はじめに

1.1. 音楽の力が注目される現代

私たちの暮らす現代社会は、情報やコミュニケーションのスピードが加速し、便利になる一方で、仕事や人間関係などから生じるストレスが増大しています。ひと昔前と比べて経済的には豊かになったかもしれませんが、そのぶん息つく暇もなく常に何かに追われている――そんな感覚を持つ方も少なくないでしょう。睡眠不足や慢性的な疲労、無気力に悩む人が増える中、「自分をうまく癒やす方法」「心をリフレッシュする時間の確保」が以前にも増して重要視されるようになりました。

このような背景の中で、音楽――特に楽器を演奏すること――が注目されるようになっています。音楽はもともと娯楽や芸術として楽しむものですが、それだけではありません。うまく日常に取り入れることによって、ストレスを緩和し、感情をスムーズにコントロールし、自分自身と向き合うための有効な手段にもなるのです。たとえば、リラックスしたいときにゆったりした曲を聴くと落ち着いた気持ちになったり、逆にやる気を高めたいときにアップテンポの曲を再生するとモチベーションが上がったり――こうした経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

1.2. なぜピアノなのか?

楽器の中でも、ピアノは特に広い音域を持ち、一度に複数の音(和音)を響かせることができるため、表現の幅がとても広いのが特徴です。クラシック音楽からポピュラー音楽、ジャズ、アニメ音楽までさまざまなジャンルに対応でき、独奏でも合奏でも、楽しみ方は多彩です。こうした万能性の高さから、ピアノは世界中の音楽愛好家やプロの演奏家に長く愛されてきました。

また、近年は電子ピアノの進歩が目覚ましく、ヘッドホンを使って自宅で気兼ねなく演奏できる環境も整いつつあります。「生ピアノでないと意味がないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、タッチの感触や音質がかなりリアルになっているモデルも少なくありません。どんな形であれ、まずは「鍵盤に触れてみる」「音を出してみる」ところから始めてみると、驚くほど豊かな体験が待っているはずです。

1.3. 音楽と脳を結ぶKoelsch氏の論文

本記事では、音楽――とりわけピアノ――が私たちの脳と心にどのような影響をもたらすのかを探るにあたって、ドイツの神経科学者であるStefan Koelsch(ステファン・ケルシュ)氏による総説論文『Brain Correlates of Music-Evoked Emotions』(Nature Reviews Neuroscience volume 15, pages170–180 (2014))を参考にします。この論文は、「なぜ音楽はこれほどまでに私たちの感情を揺さぶるのか?」という問いを、神経科学の観点から多角的に検証・整理したものです。

論文では脳画像研究(fMRIやPETスキャンなど)の結果を多数取り上げ、音楽によって活性化する脳領域や、それに伴うドーパミン分泌やストレスホルモンの抑制などについて詳細にまとめられています。さらに、この知見を応用して音楽療法や日常的なストレスケアに役立てる可能性が示唆されているのです。

本記事の第2章・第3章では、このKoelsch氏の論文の概要と、その内容をやや噛み砕いて解説した部分を中心に掲載しています。そこで得た理解を踏まえ、本記事の後半では、ピアノがもたらすリラクゼーション効果や、ピアノを始める際の具体的なアドバイスなどを詳しくお届けします。たとえ音楽の専門知識がなくても、「なんとなくピアノに興味がある」「ちょっと鍵盤に触れてみたい」という方でも読み進められる内容を目指し、「音楽と脳」「ピアノの魅力」についてじっくりと掘り下げてみました。

第2章・第3章は研究内容の紹介と解説がメインになりますが、専門的な言葉やデータを少しずつ噛み砕いて解説しました。「ピアノがもたらす不思議な力」「演奏に隠されたリラックス効果の裏側」を知ることで、新しい趣味を始めるきっかけになれば幸いです。

2. 論文の概要

2.1. 論文の背景と目的

(Koelsch氏の論文より)

なぜ音楽が人間の感情を大きく揺さぶるのか——この疑問は昔から多くの音楽愛好家や研究者の関心を集めてきました。Stefan Koelsch(ステファン・ケルシュ)氏は、その問いに答える手がかりとして、音楽が人間の脳や感情に与える影響を科学的に解明するための研究を数多く集め、それを体系的に総括しています。具体的には、主にfMRI(機能的磁気共鳴画像法)やPET(陽電子放射断層撮影)といった機能的脳画像技術を用いた論文や実験結果を幅広く検討し、「音楽を聴いたり演奏したりするとき、脳のどの部分がどのように活動するのか」を明らかにしているのです。

音楽を構成するメロディや和音、リズムなどの要素が、私たちの“感情”を引き起こす仕組みは一筋縄では説明できません。そこでKoelsch氏は、脳科学・心理学・生理学などの幅広い視点から多面的に分析を行い、最終的に音楽の持つ「感情喚起力」を支える脳内ネットワークを浮き彫りにしました。特に、感情や記憶、報酬(快感)などを司る脳領域に注目し、そこに与えられる影響を詳しく解説しています。

この総説論文の狙いは、「音楽が感情を刺激する仕組みはどうなっているのか」を理解するだけでなく、それを応用して医療や福祉、教育、リハビリテーションなど、さまざまな場面で音楽を活用するヒントを得ることにあります。たとえば、うつ病や認知症などのケアにおいて、音楽療法を行う際の科学的根拠として本論文で述べられた知見が大きく貢献し得るのです。

この論文が提示する4つの主要ポイント

- 脳の感情関連領域が音楽で活性化する

扁桃体や海馬、前頭前野、帯状回といった領域が、音楽を聴く・演奏する際に反応を示す事例が多く報告されています。これらの領域は、恐怖や不安、喜びや悲しみなど多様な感情処理に関わると同時に、記憶の形成や想起にも深く関係するため、「音楽を介して昔の記憶が呼び起こされる」といった現象を説明する上でも重要な手がかりとなっています。 - 脳内報酬系(ドーパミン分泌)との関連

音楽を“心地よい”と感じるとき、食事やセックスなど、生物学的欲求が満たされる状況で分泌されるのと同じドーパミンが放出されることがわかっています。好きな曲で鳥肌が立ったり、演奏していて快感を覚えたりするのは、脳の報酬系が活性化している証拠だというわけです。 - 音楽によるストレス軽減や情動調整

(Koelsch氏の論文より)

音楽を聴くことで自律神経やホルモン系の活動に変化が生じ、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制されたり、心拍数や血圧が安定したりする可能性が示唆されています。これは「音楽療法がリラックス効果をもたらす」と言われる背景を科学的に裏づけるデータの一例と言えるでしょう。 - 社会的機能(コミュニケーション・連帯感)の促進

音楽はしばしば個人的な体験だけでなく、合唱やセッション、コンサートといった共同作業で楽しむことが多いです。その場にいる人たちが同じメロディに合わせて歌ったり演奏したりすることで、連帯感や一体感が生まれやすくなり、コミュニケーションが円滑になる。Koelsch氏は、こうした社会的な側面も「音楽の感情喚起力」において見逃せない要素だと指摘しています。

2.2. 音楽が活性化する主な脳領域

(Koelsch氏の論文より)

総説の中でも特に注目されるのは、扁桃体、側坐核、海馬といった感情や報酬、記憶を司る領域が、音楽体験によって際立って活動を高める点です。

- 扁桃体(Amygdala)

扁桃体は、恐怖や不安などのネガティブ感情に大きく関与するとされる領域です。たとえば、危険を察知したときに瞬時に反応を引き起こす「本能的な警報装置」として知られています。しかし、音楽がもたらすポジティブな感情(喜びやワクワク感など)に対しても扁桃体が活動を示すという報告があり、必ずしも「恐怖専門の領域」というわけではないことが明らかになりました。

扁桃体はまた、聴覚情報を大脳皮質で処理する前段階や同時進行でも情報をキャッチし、感情反応を素早く引き起こす可能性があるため、特定の和音やサウンドに対して瞬間的に“感情的な揺さぶり”を起こす役割を担っているとも考えられます。 - 側坐核(Nucleus Accumbens)を含む報酬系

側坐核は、脳内報酬系の中心的な拠点としてしばしば言及されます。ここが活性化するとき、脳内ではドーパミンが分泌され、「快感」「やる気」「動機づけ」などの心理状態が高まることがわかっています。

(Koelsch氏の論文より)

音楽を聴いて「鳥肌が立つ」「胸がじーんとする」といった感覚を味わう際にも、この報酬系が働いているとされます。実際にfMRIを使った実験では、音楽による強い感動時に側坐核付近の活性が観察され、それに伴ってドーパミンの分泌量が増加していたという結果が得られています。 - 海馬(Hippocampus)

海馬は、主に長期記憶の形成や空間認知に大きく関わることで知られています。しかし、音楽との関連で注目すべきは、海馬が情動の処理やストレス反応の調整にも密接にかかわっているという点です。たとえば、強いトラウマを抱える人が音楽を聴くことで、心理的に落ち着く場合には、海馬がストレス緩和に寄与している可能性があると考えられます。

また、アルツハイマー型認知症など、海馬が損傷を受ける疾患においても、音楽が記憶の回復や情緒の安定に役立つのではないかと期待されています。

これら3つの領域は、単独で機能するのではなく、互いに情報をやり取りしながら総合的な感情体験を形成しているのが特徴です。恐怖や喜びといった瞬発的な感情だけでなく、かつて聴いた音楽が思い出を呼び起こすように「記憶」「感情」「快感」が複雑に絡み合って働くというわけです。

2.3. 音楽がもたらす感情プロセス

(Koelsch氏の論文より)

音楽が私たちに与える感情は、単なる「悲しい」「嬉しい」といったラベルだけでは語り尽くせないほど奥行きがあります。Koelsch氏は、論文のなかで音楽特有の感情喚起プロセスを以下の視点で整理しています。

- 音楽構造における「テンションと解放」

和音進行やリズムの予想と裏切りによって、聴き手は「次にどんな音が来るのか」という期待感を抱きます。典型的な例として、クラシックの和音進行で“V(ドミナント)”から“I(トニック)”へ解決する瞬間がありますが、ここでは強い安堵感や解放感が得られることが報告されています。脳科学的には、これが報酬系を刺激し、心地よさを生み出す要因になるわけです。 - 情動感染(emotional contagion)

楽曲が表現している“感情”が、そのまま聴き手や演奏者にも伝染していく現象です。明るく弾むような曲調なら自然と気分が軽くなったり、哀愁漂うメロディでは涙を誘われたりするのは、この情動感染の仕組みによるもの。歌詞がわからない外国語の曲でも、メロディやリズム、声のトーンなどによって感情が共有されるのは、この原理が普遍的に作用しているからだと考えられます。 - 社会的役割の促進

音楽は、個人が孤立して楽しむだけのものではなく、合唱やバンド、あるいはライブコンサートなど、複数の人との共同作業にも深く根ざしています。こうした場面では「同じ音を共有する」という行為によって、強い仲間意識や連帯感が生まれます。コーラスを一緒に歌えば「相手の呼吸やタイミングを感じ取る」、バンド演奏をすれば「各パートが互いのリズムを聞き合う」などの協調行動が起こり、結果としてコミュニケーションが活性化するというわけです。

2.4. 音楽と治療・リハビリへの応用

(Koelsch氏の論文より)

こうした脳機能や感情変化に関する知見は、医療や福祉の現場でも注目されています。以下のような疾患・症状に対して、音楽が有望なアプローチになり得ると論文内では示唆されています。

- うつ病や不安障害

ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を下げたり、脳の報酬系を活性化させたりすることによって、気分を改善させる手がかりになり得る。音楽療法が心理的サポートとして用いられる際には、患者が自分の好きな曲を選んだり、楽器を演奏したりすることで、自己表現やストレス発散を促す効果が期待できる。 - 自閉症スペクトラム障害(ASD)

言葉でのコミュニケーションが難しい場合でも、音楽を介した感情表現ややりとりが行いやすいとされる。実際、音楽を通じて他者との関わり方が改善されたり、ソーシャルスキルが少しずつ身に付いたりするケースも報告されている。 - 認知症(アルツハイマーなど)

海馬の機能が低下している患者であっても、かつて聴いた音楽を流すと、その頃の記憶が断片的に蘇るという事例はよく知られている。懐かしい音楽が患者の心を落ち着かせたり、失われたコミュニケーション機能を部分的に引き出したりする可能性がある。

もっとも、こうした応用はまだ研究段階のものも多く、個人差や症状の重軽度によって効果が異なることは言うまでもありません。しかし「音楽が脳へ与える直接的な影響」についての知見が蓄積されるほど、音楽療法の科学的根拠が強まり、より効果的な治療プログラムの開発につながると期待されています。

このように、Koelsch氏の論文では「音楽が脳にもたらす影響」を多角的に分析し、感情面、社会面、そして治療・リハビリ面での応用可能性を示している点が大きな特徴です。ただの娯楽にとどまらず、情動と記憶、社会性を結びつける強力なメディアとして、音楽は私たちの生活を豊かにしていると言えるでしょう。特に、脳内で起こる多様な反応を理解すれば、音楽の持つポテンシャルをさらに広げ、あらゆる世代やバックグラウンドを超えて心をつなぐ“共通言語”として、音楽を活用できる可能性が見えてきます。

3. 噛み砕いて解説するKoelsch氏の論文

Stefan Koelsch(ステファン・ケルシュ)氏の論文は、脳科学と音楽を結びつけて「どうして音楽は私たちの感情を強く動かすのか」を解き明かそうとしたものです。しかし、専門用語や実験の手法など、慣れない人には少し難しく感じられる部分もあります。そこで本章では、前章(第2章)の内容を少しかみ砕いて説明し、日常生活の中で「音楽が持つ力」を感じていただきやすいようにまとめていきます。

3.1. 音楽が脳に与える影響:ざっくり言うとどういうこと?

Koelsch氏の論文では、「音楽を聴いたり演奏したりすることで、私たちの脳の感情や報酬(快感)、記憶などを司る領域が活発になる」という点が詳しく示されています。ここでいう“感情や報酬、記憶の領域”とは、たとえば扁桃体(へんとうたい)や側坐核(そくざかく)、海馬(かいば)のような部位です。

- 扁桃体

「恐怖や不安に反応する場所」というイメージが強いですが、じつはポジティブな感情に対しても活動することがわかっています。音楽の刺激を素早くキャッチして、私たちが“思わず鳥肌が立つ”ような体験を引き起こすきっかけにもなるのです。 - 側坐核

いわゆる“報酬系”と呼ばれる回路の中心で、ドーパミンという“快感ホルモン”が放出される場所でもあります。美味しいものを食べたときや、何か嬉しいことがあったときに活動が高まりますが、好きな音楽を聴くときにも同様の反応が見られます。 - 海馬

主に記憶の形成や呼び起こしに関係する部位ですが、ストレスと戦ったり、感情を調整したりする働きもあります。懐かしい曲を聞くと昔の記憶が鮮明によみがえることがあるのは、海馬の活動が一因だと考えられます。

これらの脳部位が、お互いにやり取りしながら私たちの気持ちをアップダウンさせたり、思い出を鮮やかに蘇らせたりしているというわけです。

3.2. 音楽が“心を揺さぶる”メカニズム:3つのキーワード

- テンションと解放

音楽にはメロディやコード進行など、「次はどんな音が来るんだろう?」という期待(テンション)を作り出す仕組みがあります。そして、その予想があっていて“解放”の瞬間を迎えると、脳の報酬系が強く働くのです。たとえば、クラシック音楽の終盤で「ここでガーンと決まる!」というところでゾクゾクするのは、脳が「ついに来た!」という快感を覚えるからです。ポップスでもサビに突入するとき、自然と気持ちが高まるのは同じ理由と言えます。 - 情動感染(エモーショナル・コンテイジョン)

これは「明るい曲を聴けば元気になる」「しんみりした曲で涙を誘われる」といった、曲調や演奏の“感情”がこちらにも伝わる現象を指します。歌詞がわからなくても、リズムやメロディ、楽器の響きで曲の“雰囲気”を感じ取り、同じような感情が引き起こされるのです。言語の壁を超えて音楽が世界中で愛されるのは、こうした普遍的な“心の共鳴”が起きやすいからでしょう。 - 社会的機能

合唱やバンド演奏など、音楽は複数の人と一緒に楽しむことも多いですよね。コンサートやフェスでみんなで盛り上がった経験のある方なら、一体感や連帯感を強く感じたことがあるのではないでしょうか。これもまた、音楽による感情喚起が人と人とをつなぐ役割を果たしている証拠です。Koelsch氏は、音楽がコミュニケーションツールとしても重要な意味を持つと述べています。

3.3. 日常生活での“音楽パワー”活用法

論文自体は実験データをベースにした学術的なものですが、そこから得られる示唆は日常にも応用できます。たとえば、以下のような場面で音楽を活かしてみてはいかがでしょうか。

- ストレス解消

「なんだか気持ちがモヤモヤする」ときこそ、好きな曲を聴いたり歌ったりしましょう。脳の報酬系が刺激され、イヤな気分を和らげてくれます。特に落ち込んだ気持ちのときは、アップテンポで明るい曲を選ぶと、情動感染の効果で元気が出やすいです。 - 集中力アップ

心地よいBGMを流して作業すると、雑音が気にならなくなるだけでなく、脳がほどよく刺激されて集中力を維持しやすくなる場合があります。クラシック音楽やピアノのインスト曲など、歌詞のない曲を流すのがおすすめです。 - コミュニケーション

家族や友人と好きな曲の話をしたり、一緒にライブに行くのはもちろん、何か楽器を演奏してみると、その「合奏する楽しさ」「同じリズムを共有する一体感」などにより、人間関係がぐっと深まるかもしれません。 - 自己表現・セラピー

自分自身が楽器を演奏することで、気持ちを外へ“音”として吐き出すことができます。これがストレス発散やセルフセラピーにもつながります。音楽の技術的な上手い下手は問題ではなく、指を動かして音を出す行為そのものが脳へ良い刺激を与えてくれるでしょう。

3.4. 音楽療法や医療分野への期待

Koelsch氏の論文では、うつ病や不安障害、認知症などの治療・リハビリテーションにおいて、音楽がサポート役として有望である可能性も示唆されています。たとえば、認知症の方が昔慣れ親しんだ曲を聴くことで、失われた記憶の断片がよみがえったり、不安な気持ちが和らいだりするケースが報告されています。また、言葉のコミュニケーションが苦手な自閉症の方でも、音楽を通じて自己表現がしやすくなり、他者との交流のきっかけがつかめることもあるそうです。

もちろん、こうした効果には個人差が大きく、すべての人に同じように効くとは限りません。しかし、脳科学的に「音楽が特定の領域を刺激し、感情や記憶、報酬系の働きを変化させる」と示されたことで、音楽療法を科学的に裏付ける材料が増えつつあります。

3.5. まとめ:Koelsch氏の論文から読み取れること

- 音楽は脳の感情・報酬・記憶など多くの部分を同時に刺激し、複雑な感情体験を生む

- 日常のストレス解消やコミュニケーション、集中力アップなど、さまざまなシーンで役立つ

- 医療・福祉の現場でも、音楽を活用したプログラムの可能性が広がっている

こうした点から考えると、音楽は決して“暇つぶしの娯楽”だけではなく、私たちの心身を支えてくれる強力なツールだと言えます。Koelsch氏の論文は、その土台となる科学的な根拠をわかりやすく整理しているため、「もっと音楽を上手に生活に取り入れてみたい」「音楽療法に興味がある」という方には、まさに必読の内容だといえるでしょう。

本論文は専門用語や研究データも多いので、実際に読もうとするとハードルを感じる方もいるかもしれません。しかし、今回ご紹介したポイントを踏まえれば、「ああ、音楽はこんなふうに脳に響いているのか」と納得しながら読み進められるはずです。もしさらに興味を持たれた場合は、Google Scholarなどでタイトルや著者名を入力してみると、PDFを閲覧できる可能性がありますので、ぜひチェックしてみてください。

音楽は言葉の壁や国境を超えて、私たちの感情を揺さぶり、人生に彩りを加える不思議な力を持っています。Koelsch氏の論文で示された脳科学の視点を踏まえると、その魔法のような力が「脳の仕組みに根ざした必然」でもあることがわかります。日々の暮らしの中で、何気なく耳にしている音楽にも、これだけの奥深さが秘められているのです。ぜひこの機会に、あなたなりの音楽の楽しみ方を見つけてみてください。きっと、思いがけない心の安らぎやパワーが得られることでしょう。

4. ピアノ演奏がもたらすリラックス効果と実践アドバイス

ここからは、前章までで紹介したKoelsch氏の論文の知見を踏まえながら、特にピアノを演奏することが私たちの心身にどのようなメリットをもたらすのかを掘り下げてみましょう。楽譜が読めない初心者の方でも、ちょっとしたきっかけでピアノがもつ“癒やし”と“やりがい”を同時に体験できる可能性があります。

4.1. 両手演奏による脳の総合的刺激

ピアノを弾く際、右手と左手でまったく異なる動きをしながら、楽譜(視覚情報)→鍵盤操作(運動)→音(聴覚情報)を同時に処理する必要があります。これはまさに、脳のマルチタスク能力をフル稼働させる行為です。

- 脳の高い集中状態

演奏に集中しているときには、脳が“フロー”と呼ばれる状態に入りやすくなります。これは「時間を忘れるほど何かに没頭する状態」で、ストレス軽減や幸福感の向上に繋がるとされます。 - 感覚統合のトレーニング

視覚・聴覚・触覚・運動感覚が同時に使われるため、脳の複数領域が連携して情報を処理します。結果として、認知機能のバランスを高める効果があるかもしれません。

4.2. 自己表現としての演奏とストレス解放

ピアノは単に「楽譜どおりに音を出す」だけの楽器ではありません。和音の強弱、ペダルの使い方、タッチの軽重など、さまざまな要素で自分だけの表現を作り上げることができます。こうした自己表現行為には、心理的な開放感や達成感が伴い、それがストレス解消につながると考えられます。

- 感情を外に出す

「言葉では説明しきれない思い」を音として解放する行為は、セラピー効果を高める一因となるでしょう。 - 好きな曲を弾く喜び

初心者でも、自分が大好きな曲の簡易バージョンを練習してみると良いでしょう。その曲に思い入れがあればあるほど、演奏で得られる満足感やリフレッシュ効果は大きくなります。

4.3. 初心者がピアノを始める際のポイント

- 楽器選び

- 電子ピアノ:ヘッドホンが使えるので、周囲への音配慮がしやすく、比較的リーズナブル。鍵盤数が88鍵ある本格的なものだと、タッチ感もピアノに近い。

- キーボード:軽量で設置場所を取りにくいが、鍵盤が少なくタッチが軽いモデルも多い。初心者のお試しには十分だが、クラシックなどを本格的に弾きたい場合には物足りないかもしれない。

- アコースティックピアノ:生の音とタッチ感はやはり格別。ただし防音や価格面でのハードルは高い。

- 練習メニュー

- 指慣らし:ハノンやスケールといった練習曲で指を均等に動かす感覚を身につける。

- 片手ずつ練習:最初から両手を合わせると混乱しがち。右手のメロディと左手の伴奏を分けて練習し、ある程度弾けるようになったら合わせる。

- ゆっくりから徐々に速く:リズムを乱さず正確に弾くことが大切。間違えそうな箇所はテンポを落として練習しておくと、結果的に上達が早くなる。

- モチベーション維持

- 好きな曲を一曲選ぶ:たとえ難易度が高くても、やる気につながりやすい。

- 短い時間を活用:毎日30分も取れない場合は、5分でも10分でもいいので鍵盤に触れる習慣を大切に。

- 目標を設定:1か月後にサビだけ弾けるようにする、といった小さなゴールを決めて達成感を得る。

4.4. 日常への取り入れ方

ピアノを「練習する」というと、毎日長時間机に向かうイメージがあるかもしれませんが、忙しい現代人にはなかなか難しい場合もあるでしょう。しかし、短い時間でも継続すれば、脳や心へ十分に良い影響をもたらします。

- 朝の10分演奏:寝ぼけた頭をスッキリさせるために、軽い指慣らしからスタート。

- 夜のリラックスタイム:ゆったりした曲を弾けば、心が落ち着き睡眠の質が上がりやすい。

- 仕事や勉強の合間:気分転換に1曲演奏すると、脳がリフレッシュされ、その後の作業効率が高まることも。

5. まとめ・今後の展望

本記事では、Stefan Koelsch氏の論文(第2章・第3章)を中心に、音楽が脳や感情に与える影響を科学的に捉えつつ、その知見をピアノ演奏の視点からどのように活かせるのかを考えてきました。Koelsch氏の論文から得られる大きなポイントは、「音楽が脳の感情・報酬・記憶の各領域を同時に刺激しうるため、私たちの心を深く動かす」ということ。そして、それがストレス軽減やメンタルヘルスの改善に寄与し、さらにコミュニケーションの円滑化など社会的役割も果たすという点です。

特にピアノは、一度に多彩な音を鳴らし、両手を使い、楽譜やコード進行を同時に処理するなど、脳を総合的に使う楽器です。演奏している間は日常の雑念から離れ、集中状態(フロー)に入り込みやすく、自己表現や感情解放という面でも大きな可能性を秘めています。初心者が始める場合も、電子ピアノやキーボードを利用すれば、比較的手軽に鍵盤演奏を楽しむことができる時代です。

今後、音楽と脳科学がさらに連携を深めれば、うつ病や不安障害、認知症などの治療・ケアにおいて、より具体的で効率的な音楽療法のアプローチが開発されるかもしれません。また、私たちの「音楽を楽しむ」スタイルそのものが多様化し、各個人が自分に合った方法でピアノや他の楽器に親しめる環境もますます整っていくでしょう。

最後に、この記事を読んで「ちょっとピアノに触れてみたいな」と思われた方は、ぜひ行動に移してみてください。最初は難しく感じても、少しずつ鍵盤に慣れ、音がきちんと響いたときの喜びや、曲の一部分だけでも弾けるようになった達成感は、きっと今までにないリラクゼーションと自信につながるはずです。音楽がもたらすパワーを、日常のなかで思う存分味わい、心豊かに過ごしていただければ幸いです。

もしさらなる興味をお持ちの方は、Google ScholarでKoelsch氏の論文タイトルを検索してみてください。2025年2月2日現在、Koelsch氏自身のサイト他、いくつかのサイトで原著論文のPDFが公開されています。より詳細なデータや実験の方法を確認できます。脳科学の視点から音楽を見つめると、一見魔法のように思える音の世界も、実は脳の仕組みによって必然的に生まれている“科学的な魔法”だとわかります。そして、その魔法を手軽に扱えるツールの一つとして、ピアノという楽器があなたの生活をより豊かにしてくれることでしょう。

以上でKoelsch氏の論文の紹介とピアノへのお誘いの記事を締めくくらせていただきます。長文をお読みいただき、ありがとうございました。ピアノ演奏と音楽の力が、皆さんの毎日に小さな彩りとやすらぎ、そして前向きなエネルギーをもたらしてくれますように。

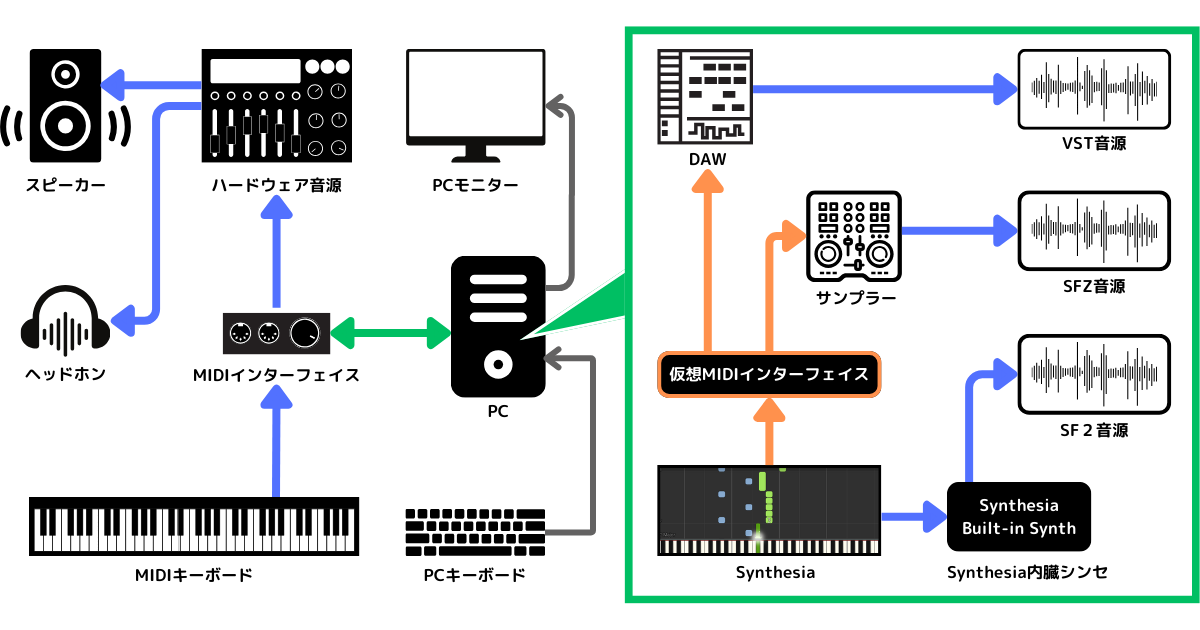

Synthesiaを使ったピアノ練習について

SynthesiaFanでは下記のようなピアノ未経験者の練習・独学を支援する情報を載せています。

もしご興味があればぜひこちらの情報もご覧ください。

参考リンク