1. はじめに:夜間や集合住宅でも気軽にピアノを楽しみたい!

大人になってから「ピアノを始めたい」と思い立ったものの、音量の問題や練習時間帯の制約に悩まされてはいませんか? マンションやアパートなどの集合住宅に住んでいる場合、壁の薄さやご近所への配慮などが気になって、なかなか購入や練習に踏み切れない方も多いでしょう。さらに、日中は仕事や家事で忙しく、夜間や早朝にしかピアノを触れないとなれば、音が出せないのでは? と二の足を踏んでしまうのも自然なことです。

しかし、現代の電子ピアノには「音量調節機能」や「ヘッドホン端子」がほぼ標準搭載されており、工夫次第で夜間や早朝でも周囲に迷惑をかけずに練習できる環境を整えることができます。また、練習パターンやスケジュールの組み方を少し変えるだけで、短い時間でも上達を実感しながら続けることが可能です。大切なのは、「時間や場所の制約があっても工夫すればピアノは楽しめる」と知ること。そして、そのための具体的な方法を押さえて実践することです。

本記事では、「マンションや夜間でもピアノを思い切り練習したい」「練習時間が遅くなるけど大丈夫?」といった不安を抱える大人の初心者に向けて、音量や時間帯に関するハードルを乗り越えるヒントをたっぷりご紹介します。ヘッドホン練習のメリットや、忙しい人向けの練習パターンの一例を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

2. 大人のピアノ初心者が抱える「音量」と「時間帯」の悩み

2-1. 音が響きすぎる不安とご近所トラブルの心配

ピアノと言えば、やはりその魅力の一つは豊かな音量と響きにあります。しかし、アコースティックピアノの場合、ダイナミックな音量をコントロールするのは難しく、防音対策が不十分な部屋では近隣への騒音になりかねません。賃貸マンションやアパートでは、深夜や早朝に弾くどころか、日中でも壁一枚越しに音が筒抜けになるケースも珍しくありません。

電子ピアノなら音量を調整できるうえ、ヘッドホンを使うことでほぼ無音に近い状態で練習できるメリットがありますが、それでも「本当に夜中に弾いても大丈夫なのか?」「鍵盤を叩く打鍵音は響かないの?」と不安を感じる方もいるでしょう。家族の生活リズムにも気を遣わなければならず、思うように練習時間を確保しにくい問題に直面することがあります。

2-2. 社会人や主婦(主夫)は夜間や早朝しか時間がない

大人になってからピアノを始める場合、フルタイムの仕事をしている方や、家事・育児で忙しい方などは、まとまった時間を確保できるのは夜中や早朝だけ、ということが多いはずです。しかし、そこに「音量の問題」が加わると、結局弾けずじまいになってしまい、「買っても練習できないならもったいない」と購入を迷う原因になってしまいます。

実際、仕事から帰宅するともう遅い時間という方は、家事や食事、お風呂などを済ませてから「さあ、ピアノを弾こう」と思ったときには深夜になってしまうケースもあるでしょう。週末は家族サービスや買い出しで終わってしまい、なかなか日中に自由な時間を取れない。これが現実だという方も多いかもしれません。「本当に大人から始めても練習する時間なんてないんじゃないか?」と諦めかけてしまう気持ちもよく分かります。

3. 電子ピアノだからこそできる「ヘッドホン練習」の魅力

3-1. ヘッドホンがあれば、時間帯を選ばずに弾ける

電子ピアノ最大の特徴は、内蔵スピーカーのボリュームを調整できるだけでなく、ヘッドホンを挿せばほぼ無音状態での練習が可能なことです。外部に漏れる音がゼロになるわけではありませんが、ヘッドホンを使えばご近所に響くような大きな音は出ません。賃貸物件の防音性能にもよりますが、アコースティックピアノと比べると格段に騒音リスクは低いでしょう。

「鍵盤を押した際の打鍵音」や「ペダルを踏む音」などは多少響くことがありますが、電子ピアノの場合は鍵盤や構造が比較的軽く作られていることが多く、アコースティックピアノほどの騒音にはなりません。さらに、カーペットを敷いたり防振マットを活用したりすることで、振動をかなり抑えられます。つまり、夜中や早朝に練習したい人にとって、電子ピアノのヘッドホン練習は非常に大きな味方になるのです。

3-2. 集中しやすい環境が手に入る

ヘッドホンでピアノの音をダイレクトに聴くと、外界の雑音がシャットアウトされるため、音に集中しやすくなるメリットも見逃せません。周りが気にならなくなる分、細かいニュアンスやミスにすぐ気づき、修正しやすくなることも多いです。

また、家族がテレビを見ている音や、他の部屋で生活している気配からも意識を切り離せるので、「自分だけの世界」に入り込みやすいという声もよく聞かれます。大人がピアノを弾く目的には「リフレッシュしたい」「無心で取り組みたい」という理由もあるでしょうから、ヘッドホン練習は精神的にも大いにプラスに働くでしょう。

3-3. さまざまな音源や機能を活かせる

電子ピアノには、多くの場合「いろいろな楽器の音色が選べる」「リズム機能がついている」「録音機能がある」などの追加機能があります。ヘッドホン練習でもそれらは通常どおり使えますから、夜間であっても大きな伴奏音を楽しめるのです。

たとえば、内蔵されたリズムパターンを鳴らしながらジャズピアノの音色で弾いてみる、オルガンやエレピの音で弾いてみる――そんな遊び方もヘッドホンがあれば夜中でも遠慮なくできます。さまざまなサウンドを試しているうちに、ピアノを弾く楽しみがどんどん広がり、「これなら飽きずに続けられそう」と思えるかもしれません。

4. 練習時間帯に合わせたパターン例

ここでは、忙しい大人が夜間や早朝でも無理なく練習を続けられるよう、いくつかのパターン例を示します。ライフスタイルや家族構成によってどのパターンが合うかは異なるので、自分に合ったやり方を柔軟にアレンジしてみてください。

4-1. 夜型の人向け:寝る前の30分をピアノタイムに

- イメージ

- 仕事から帰宅 → 食事 → 風呂 → 家族との時間 → 皆が就寝した後、部屋が静かになったら電子ピアノのヘッドホンをつけて30分間練習。

- メリット

- 1日の終わりにピアノを弾くことでリフレッシュできる。

- ヘッドホンを使えば、家族や近隣を起こすリスクが低い。

- 注意点

- 長時間弾きすぎると寝るタイミングを逃してしまう恐れがあるため、適度な時間で切り上げる。

- 夜中は体温が下がりやすく指先が冷える場合も。手がかじかんでいるときは簡単なストレッチをしてから鍵盤に向かうとよい。

夜型の方が活用しやすいパターンであり、深夜2時・3時など、常識的にはピアノを弾けない時間帯であっても、ヘッドホンを活用すれば問題ありません。ただし、鍵盤の打鍵音を最小限にする工夫(防振マットや静音設計の電子ピアノ選び)を併せて行うとより安心です。

4-2. 朝型の人向け:出勤前の15分だけ弾いてみる

- イメージ

- 早めに起きて、朝ごはんを食べる前後の15分だけ鍵盤に触る。

- 一曲通して弾くというよりは、簡単な指慣らしや部分的なフレーズ練習をする。

- メリット

- 朝に身体を動かすことで目が覚めやすくなり、脳にも刺激を与えられる。

- 夜は疲れて弾く気力がない人でも、朝なら意外と集中できる場合がある。

- 注意点

- 近隣や家族がまだ寝ている場合は、ヘッドホン練習を徹底する。

- 朝は指がこわばっていることがあるので、無理に難しい曲を弾かず、簡単なウォーミングアップから始める。

朝型のライフスタイルの人にぴったりのパターンです。朝の数分でも鍵盤に触れておくと、通勤や家事の合間に「続きが弾きたいな」と思う気持ちが湧きやすくなり、一日のモチベーションを上げてくれる効果も期待できます。

4-3. 週末集中型:平日は簡単な指慣らし+土日にまとまった時間を確保

- イメージ

- 平日:仕事や家事が忙しいので、夜や早朝に5分~10分だけ指慣らしをする。音階練習や右手だけのメロディなど軽めでOK。

- 土日:午前中や午後に1~2時間のまとまった練習時間をとる。ヘッドホンを使いつつ、家族や近隣に配慮して弾く。

- メリット

- 平日の短時間練習で感覚を途切れさせず、週末にガッツリ弾くことで上達を実感しやすい。

- 週末なら家族に理解を得やすいケースも多く、日中でも音量をそれほど絞らずに楽しめるかもしれない。

- 注意点

- 平日に全く弾かずに週末だけ練習というスタイルだと、感覚がリセットされてしまいがち。少しでも毎日触る時間をつくることが理想。

- 土日の集中練習で指や手を使いすぎて疲労を溜めないよう、適度な休憩やストレッチを挟む。

このパターンは「平日は本当に時間がない!」と感じている人に向いています。平日に数分弾いておくだけでも、「週末になったら続きをやろう」という意欲を保ちやすいため、長続きしやすいのが魅力です。

4-4. スキマ時間活用型:通勤前後や子どもの寝かしつけ後に数分ずつ

- イメージ

- 通勤前に5分、帰宅後に5分など、1日に何度か小分けにピアノに触る。

- 子育て中の方なら、子どもが昼寝をしている短い間や、夜の寝かしつけが終わった後の15分などを活用。

- メリット

- 練習時間を細かく分散できるので、「30分も1時間もまとめて確保できない」という状況でもピアノと距離を置かずに済む。

- ヘッドホン練習が中心になるので、周囲への音漏れを最小限に抑えられる。

- 注意点

- あまりに練習時間が細切れになりすぎると、曲の通し練習がしづらい。目標を持って「この時間は右手だけ」「次は左手だけ」と割り切るなど工夫が必要。

- 短時間とはいえ、毎回ストレッチや姿勢の確認など基本をおろそかにしないようにする。

特に忙しい人でも、「1回の練習は短くても1日に複数回触る」という方法をとると、意外と累積でそこそこの練習時間を確保できるのが魅力です。ヘッドホンを常に挿しっぱなしにしておけば、いちいち準備に手間取らずに鍵盤に向かえるでしょう。

5. ヘッドホン選びのポイント

せっかく夜間練習をするなら、ヘッドホンにもこだわりたいところです。ここでは、電子ピアノ用のヘッドホン選びで注意すべき点をまとめます。

5-1. 密閉型か開放型か

ヘッドホンには「密閉型」と「開放型」があります。

- 密閉型:耳をすっぽり覆い、外部との遮音性が高い。音漏れを防ぎたい時に向いている。音がこもりがちという意見もあるが、低音がしっかり聴こえる傾向。

- 開放型:外部の音も取り込むため、自然な広がりを感じることができる。耳が蒸れにくい反面、音漏れがやや大きい。

夜間に静かに弾くなら、密閉型のほうが望ましい場合が多いです。外への音漏れが少ないので、家族や隣室への配慮になるでしょう。ただし、密閉型は耳への圧迫感が強いモデルもあるので、長時間の練習では疲れやすいかもしれません。できれば店頭や試聴機で着け心地を確かめてから購入するのがおすすめです。

5-2. 音質よりも“快適性”が大切

ヘッドホン練習の場合、本物のアコースティックピアノのような空間的広がりはどうしても得にくいです。そのため、音質を追求したい気持ちは分かりますが、耳や頭に負担の少ない装着感や長時間装着しても疲れにくい軽量性を優先したほうがいいことも多いです。

また、電子ピアノによってヘッドホン端子が標準ジャック(6.3mm)なのか、ミニジャック(3.5mm)なのかが変わってきます。アダプターを使えば変換可能ですが、ケーブルの取り回しなども含めて相性をよく確認すると失敗が少なくなります。

5-3. 遮音性を高める工夫

夜間や早朝に練習する場合、ヘッドホンから漏れる音は少ないに越したことはありません。ケーブルの擦れる音や自分の演奏が少しでも外に聞こえるのが気になるようであれば、

- 密閉型の中でも遮音性の高いモデルを選ぶ

- イヤーパッドが耳にぴったりフィットするサイズを選ぶ

- 自宅の部屋にカーペットや防音カーテンを導入し、反響音を抑える

こうした対策をするだけでも、静かな時間帯の練習がより安心して行えます。実際には打鍵音のほうが問題になることもあるので、そこは後述する「防振マット」などを併用してカバーしましょう。

6. 打鍵音や振動を軽減するテクニック

ヘッドホン練習の最大の利点はスピーカーから大音量が出ないことですが、一方で「鍵盤を叩く音」「ペダルを踏む音」などは依然として発生します。深夜に静かな環境だと、カタカタした打鍵音が思いのほか響くことがあるので、ここではその対策をいくつか紹介します。

6-1. 防振マットや防振パネルを活用する

電子ピアノを床に直接置くと、演奏の振動が床を通じて下の階や隣室に伝わりやすくなります。そこで、防振マットや防振パネルを電子ピアノの下に敷くことで、振動をかなり抑えられます。ホームセンターやオンラインショップで比較的安価に手に入り、設置もさほど難しくありません。パネルタイプだと厚みがあるので見た目が気になるかもしれませんが、振動や衝撃音のカットには非常に効果的です。

6-2. カーペットやラグを敷いて吸音・防振

フローリングの部屋より、カーペットやラグを敷いている部屋のほうが圧倒的に音が響きにくくなります。これは音の反響を吸収しやすい繊維素材が床全面を覆うことで、空気中の音だけでなく振動も吸収してくれるからです。

特に夜間は鍵盤を強く叩かなくても気になる場合があるので、なるべく厚手のラグやコルクマットなども併用するとより静かな環境を作れます。ただし、演奏時にラグがずれたり、足元が沈みすぎたりする場合は要注意。演奏姿勢を乱さないよう、設置具合を適宜調整してください。

6-3. 鍵盤のタッチ調整をソフトにする

電子ピアノのなかには、鍵盤のタッチを変更できる機種もあります(「タッチレスポンス設定」など呼び方はさまざま)。鍵盤の重さを軽めに設定すれば、同じ音量でもキーを押す力が軽減され、打鍵音が幾分抑えられることがあります。とはいえ、練習用にあえて重めのタッチを使いたい人もいるでしょうから、そこはバランスを考えつつ選んでみてください。

また、夜中は敢えてソフトタッチで弾く癖をつけるのも手です。無理にフォルテで弾かなくても、表現力や運指練習は十分にできます。むしろ小さな力でもしっかり音を鳴らせる指先のコントロールを身につけると、日中に演奏するときにより繊細な表現ができるようになるメリットもあります。

7. 忙しい大人のための「気持ちが続く」練習法

夜間や早朝など、限られた時間でヘッドホン練習をする大人の初心者が、飽きずに続けるための工夫を紹介します。音量問題が解決しても、結局練習時間が短く継続が難しいと感じる方も多いからです。

7-1. はじめから完璧を目指さない

子どもの頃からピアノを習っていた友人や、SNSで見かける「大人でもこんなに上手な人がいる!」という映像を目にすると、「自分は一体いつまで経っても下手なのではないか」と落ち込むかもしれません。しかし、最初から完璧に弾ける人はいません。大事なのは「少しずつ上達を感じられるかどうか」です。

- まずは右手メロディだけをゆっくり弾く

- 左手の簡単なコード伴奏を付けてみる

- 短いフレーズをループして練習する

こうしたステップを踏むことで、小さな達成感が積み重なると「よし、もっと弾きたい」と思う気持ちが自然にわいてきます。「最初から完璧に両手で弾こう」「楽譜を完璧に読みこなそう」と意気込むほど挫折しやすいので、気長に取り組みましょう。

7-2. 1曲を丸ごと覚えるより「好きな部分だけ」でもOK

大人は時間が限られているので、1曲丸ごと完璧に仕上げようとすると、かなりの根気が必要になります。そのため、最初のうちは好きな曲のサビだけを練習してみるのがおすすめです。サビ部分は印象的で知っている人も多いので、そこだけ弾けるようになるだけでも満足感があります。

「1曲完全にマスターしないと弾いたことにならない」なんてルールはありません。サビを部分的に弾いてみたり、アレンジ譜で簡単にして挑戦したり――そうした柔軟性こそ大人の趣味ならではの楽しみです。

朝や夜の短い時間で「サビの部分だけ反復練習する」というスタイルは、とても続けやすいでしょう。

7-3. スケジュール帳やアプリで“実績”を可視化

夜中に15分だけ、朝に10分だけ弾いていても、自分の頭のなかでは「全然練習できていない」と感じてしまいがちです。しかし、スケジュール帳やSNS、習慣管理アプリなどに「今日は15分練習した」「週合計で1時間弾けた」と記録を残すと、思ったよりも練習時間を積み上げていることに気づけます。

こうした可視化の効果は侮れません。人は意外と自分の努力を客観的に認識できず、「私なんて何もやっていない」と思い込むことが多いもの。記録を残して振り返れば、「ちゃんと練習している」と思えてモチベーションアップにつながるでしょう。

7-4. 短い練習でも録音・録画しておく

電子ピアノに録音機能がある場合はもちろん、スマートフォンで簡易的に動画や音声を録っておくのもおすすめです。最初は恥ずかしいかもしれませんが、後で聴き返すと「こんなに成長しているんだ」と驚くことがあります。

録音した演奏を客観的に聴くのは、自分の癖を発見する良いチャンスでもあります。音が転んでいる箇所やリズムのズレに気づきやすくなり、修正ポイントを把握しやすい。録画した演奏をSNSやオンラインコミュニティで共有すれば、他の初心者仲間から「いいね」をもらえるかもしれません。その小さな励ましが夜間練習を続けるうえで大きな力になります。

8. マンションやアパートでも安心して続けるために

夜間や早朝に弾ける環境が整っても、賃貸の集合住宅に住んでいる人は依然として「本当に迷惑にならないか」という不安を拭いきれないかもしれません。ここでは、さらにトラブルを防ぐためのポイントをいくつか挙げます。

8-1. 近隣にひと声かける

もし隣室や階下の住人とある程度面識があるなら、「電子ピアノを買ったので、夜間でもヘッドホンを使って弾こうと思っているが、もし気になるようなら教えてください」とあらかじめ伝えておくのも手です。多くの場合、「そこまで配慮してくれるならありがたい」と好印象を持ってもらえるかもしれません。

マンションによっては管理規約で楽器演奏が禁止または制限されている場合もあるので、契約内容や管理会社のルールをチェックすることも大切です。「電子ピアノのヘッドホン練習ならOK」という物件も多いですが、事前にルールを確認しておくとトラブルを避けやすくなります。

8-2. 夜間の練習は短めにとどめる

ヘッドホンをしていても、鍵盤やペダルの音、ちょっとした会話音が夜中に聞こえてきたら気になる人もいるかもしれません。完全防音ではない以上、深夜帯は長時間弾かないという自衛策も有効です。

- 例えば、午後11時以降は1時間以内に抑える

- 打鍵音やペダル音が激しくなる曲は日中や夕方に回す

- 遅い時間はゆっくりした曲や指慣らし練習に限定する

といった工夫をすると、近隣との摩擦リスクをさらに下げられるでしょう。

8-3. 防音カーテン・パネルでのアップグレード

本格的な防音リフォームは大掛かりですが、防音カーテンや壁に貼るタイプの防音パネルを導入するだけでもある程度の効果が期待できます。特にコンクリート造のマンションでも、壁の反響を抑えれば音の広がり方はだいぶ変わります。電子ピアノに詳しい楽器店スタッフに相談すると、手軽に導入できるグッズを紹介してもらえるかもしれません。

こうした対策を積み重ねていけば、「夜中に練習してもそんなに神経質にならなくていいかも」と安心できるようになり、思い切りピアノのある生活を満喫できるはずです。

9. 電子ピアノ選びの際にチェックしたいポイント

音量や練習時間帯を気にしなくて済むように、電子ピアノを選ぶ段階で知っておきたいこともあります。ここでは夜間練習が多い人向けに、特に注意すべきポイントをピックアップします。

9-1. ヘッドホン端子の数や位置

多くの電子ピアノにはヘッドホン端子が1つか2つ付いていますが、機種によって前面にある場合もあれば背面にある場合もあります。夜間頻繁にヘッドホンを挿すなら、やはり前面に端子があるほうが使い勝手が良いでしょう。背面にしかないと、毎回手探りで挿すことになりストレスを感じるかもしれません。

また、ヘッドホン端子が2つあれば、家族や友人と一緒に音を聴きながら練習する機会が持てます。これも魅力の一つなので、店頭でどこに端子があり、何個あるかをチェックしてみてください。

9-2. タッチノイズや鍵盤構造

鍵盤を叩く音(タッチノイズ)の大きさは、メーカーや機種によって結構差があります。夜間練習においては、このタッチノイズが小さいほうが望ましいでしょう。実際に店頭で試弾してみて、「電子音を消した状態で鍵盤を押す音がどのくらい響くか」を確かめるとイメージが掴みやすいです。

また、グレードの高い機種では鍵盤の質感や構造がアコースティックに近づくほど物理的な動きが増え、ややノイズが大きめになる場合もあります。ただし、その分タッチが本格的なので練習効果が高まるともいえるでしょう。夜間練習を最優先にするなら、タッチノイズが少ない機種をあえて選ぶのも一つの選択です。

9-3. フットペダルの静音性

電子ピアノのペダルは、本体組み込みのペダルユニットか、外付けの小型ペダル(フットスイッチ)かによって音や振動の程度が変わります。夜間にペダルを踏む音が気になる場合は、静音性が高い設計のものや、ペダルの下にラバーマットを敷けるタイプがおすすめです。

ペダルを多用する曲では、ペダルを踏むたびにカチカチと音が鳴るタイプだとストレスになるでしょう。店頭で確認するか、ネットのレビューなどを参考にして、できるだけペダル音が静かなモデルを選ぶと安心です。

10. まとめ:音量や時間帯の壁を超えて、ピアノのある生活を楽しもう

大人のピアノ初心者が「音量や練習時間帯」を理由に迷ってしまうのはごく自然なことです。特に夜型生活や集合住宅暮らしの方にとっては、周囲への配慮と自分の自由な練習時間をどう両立するか、頭を悩ませるところでしょう。しかし、実際にはヘッドホン練習や夜間向けの短時間練習パターンを取り入れるだけで、意外と問題が解決されることが多いのです。

- ヘッドホン練習をフル活用すれば、夜中でも周囲に気兼ねなく演奏を楽しめる。

- 防振マットやカーペットで打鍵音や振動を抑え、遅い時間でも大丈夫な環境づくりが可能。

- 短時間&こまめな練習パターンを採用すれば、忙しい大人でも続けやすい。

- 電子ピアノの機能を活かし、録音や多彩な音色を楽しむことで飽きにくくなる。

これらの工夫を積み重ねれば、集合住宅住まいでも、深夜早朝しか時間がない人でも、念願の「ピアノのある暮らし」を手に入れることができます。実際に始めてみると、最初は不安だった騒音問題や時間帯の制限も、「意外と大丈夫かも」と感じられる場面が多いかもしれません。

ピアノがもたらす心のゆとり

大人になってからピアノを弾くメリットは、何も「演奏技術の向上」だけではありません。指先を動かして旋律を奏でるひとときは、仕事や家事で疲れた心身をリフレッシュさせ、新鮮な気持ちにさせてくれます。夜中に弾くピアノの音はある意味、自分だけの贅沢な時間を象徴しているともいえるでしょう。

もちろん、最初から思い通りには弾けないかもしれませんが、練習を続ければ少しずつ上達していく自分を発見できます。苦手なフレーズがやっと弾けるようになったときの喜びは、どんな小さな達成でも大人にとって大きなモチベーションにつながるものです。

あなたのライフスタイルに合わせた練習を見つけよう

最後にもう一度、夜間や早朝を中心に練習するパターンの例を振り返ってみましょう。

- 夜型なら寝る前の30分を活用し、ヘッドホン練習

- 朝型なら出勤前の15分で軽く指慣らし

- 平日は数分だけ、週末にまとめて集中練習

- スキマ時間を積み重ねる複数回の短時間練習

どれがベストかは、人によって違います。大切なのは、自分の生活サイクルをよく見直して、「この時間なら無理なく鍵盤に触れそうだ」という隙間を探すこと。そして、その時間を確保しやすい環境(ヘッドホンや防振マットなど)を整えてしまえば、「音が気になるから結局弾けない」という事態を回避できます。ほんの少しの工夫で、新しい趣味への道が開けるのです。

おわりに

音量や練習時間帯の問題は、大人のピアノ初心者が抱えるごく代表的な不安要素ですが、電子ピアノとヘッドホンの活用によって、かなり柔軟に対処できます。最初のうちは本当に小さな時間からでも構いません。深夜や早朝でも、ご近所に配慮しながらマイペースで鍵盤に触れる――そんな新しい音楽ライフを、ぜひあなた自身の手で実現してみてください。

ピアノの音色が、忙しい日常やストレスをふっと忘れさせてくれる瞬間が必ず訪れます。続けているうちに、初めて弾けるようになる曲が増えたり、小さなコツを掴んだりしながら、どんどん音楽の世界が広がっていくかもしれません。

「電子ピアノでもアコースティックのような表現はできるのかな?」という疑問をお持ちの方もいるでしょうが、近年の電子ピアノは本格的なタッチや音色を再現しているモデルが多く、ヘッドホン使用時の臨場感も侮れません。むしろ夜中でも遠慮なく弾けるからこそ、アコースティックピアノでは得られない“好きなときに好きなだけ弾ける”自由を満喫できるのが最大の利点と言えます。

ぜひ本記事の内容をヒントに、音量や時間帯の壁を乗り越えて、新しい趣味としてのピアノをスタートしてみてください。少しでも参考になれば幸いです。いつか「あの時、諦めずに電子ピアノを買ってよかった」「ヘッドホンがあるからこそ続けられた」と、あなたが思える日が来ることを願っています。

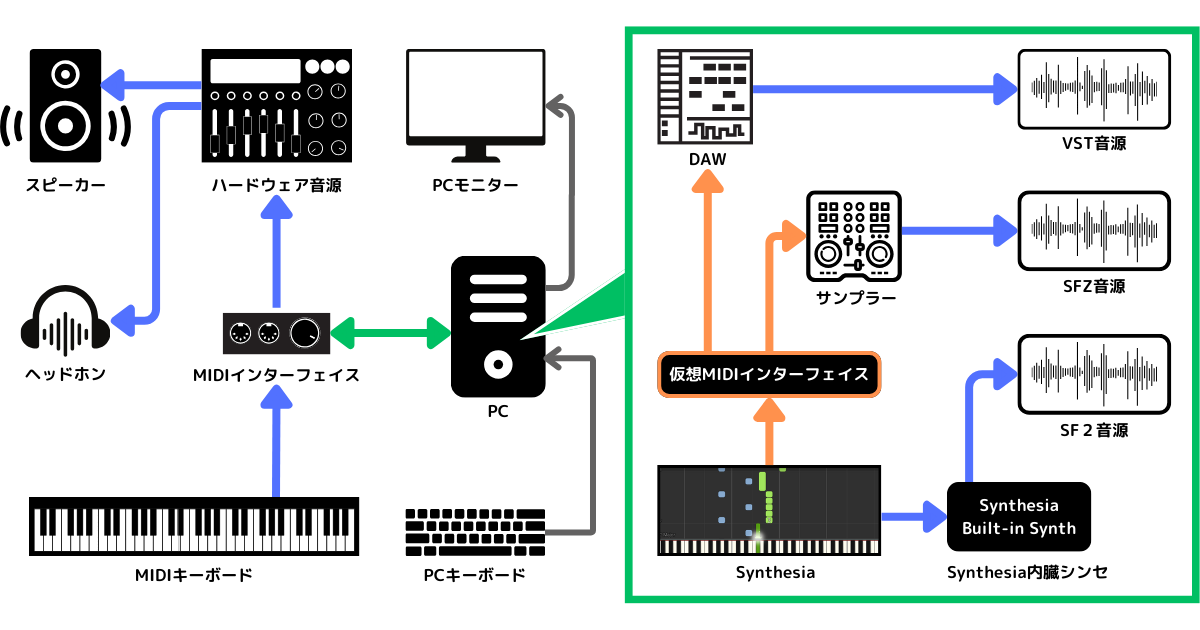

Synthesiaを使ったピアノ練習について

SynthesiaFanでは下記のようなピアノ未経験者の練習・独学を支援する情報を載せています。

もしご興味があればぜひこちらの情報もご覧ください。

参考リンク