1. はじめに:楽譜が読めなくてもピアノは弾ける?

ピアノを始めたいと思いながら、「楽譜が読めない」「音楽理論が分からない」という理由で二の足を踏んでいませんか? 子どもの頃からピアノを習っていた友人や、クラシック音楽の英才教育を受けた方を見ると、「自分はもう無理かも」「基礎ができていないから大変そう」と感じてしまう方は少なくありません。

しかし、実は大人のピアノ初心者でも、「楽譜が読めない」「理論が分からない」状態から気軽に演奏を楽しむ方法はたくさんあります。大切なのは、一度に全てを完璧に身につけようとせず、できることから少しずつ取り組む姿勢。そして、便利なアプリや初心者向け教材、簡単アレンジの曲を活用すれば、案外スムーズにスタートを切れるのです。

本記事では、「楽譜や理論が分からなくても、まずはピアノを弾いてみたい!」という大人の方へ向けて、具体的な解決策をたっぷり紹介します。書店や音楽教室に行かなくても、アプリやオンラインで完結できる学習法も数多く存在し、敷居は思った以上に低いかもしれません。ぜひ読み進めながら、ご自身に合った方法を見つけてみてください。

2. そもそも楽譜ってどこが難しいのか?

2-1. 五線譜を追うのが混乱する

一般的な楽譜は、五線譜の上に音符が並んでいます。初心者には、音符の位置や形を読み取り、それがどの鍵盤に対応するか把握する作業がやや複雑に感じられるでしょう。特にピアノの場合、両手のパートが同時に進行するため、右手と左手それぞれの楽譜を一緒に読み取る必要があります。

「音符の高さは分かっても、拍やリズムが分からない」「♭や♯の意味がいまいち理解できない」といった壁にぶつかり、そこで挫折する人が多いのです。

2-2. 音楽記号や用語が分かりにくい

楽譜には、強弱記号(fやpなど)、テンポ記号(Andante, Allegroなど)、発想記号(dolce, cantabileなど)がたくさん書かれています。これらはイタリア語やフランス語などで表記されていることも多く、音楽経験ゼロの大人にとっては初めて見る単語のオンパレード。「こんなに知らない用語があるなら、自分には向いてないかも…」と感じるのも無理はありません。

2-3. 音楽理論の専門用語に戸惑う

メロディラインだけでなく、コード進行や和音の構成を理解しようとすると、さらに専門用語が増えてきます。ディグリー、スケール、セブンスコード、転回形……どれも聞き慣れない言葉で、「これは音楽のプロが使う専門知識でしょう?」と思えてしまうかもしれません。

しかし、実際には「演奏し始める時点で、理論を完璧に理解する必要はない」ことが多いのです。あくまで、理論は後追いで学んでも十分理解が深まる領域。最初は「まず鍵盤に触れてみる」「好きな曲の一部分を弾いてみる」ほうが、モチベーションを保ちやすい場合もあります。

3. 楽譜を読めないまま始めるメリットもある?

「楽譜を読めない」と聞くとデメリットばかりが目立ちそうですが、実は最初から細かい理論や完璧な譜読みを意識しないことで得られるメリットも存在します。

3-1. 感覚的に音を覚えられる

大人の初心者が、いきなり理論や譜読みのテクニックばかりに気を取られると、鍵盤から指先へと自然に伝わる「音感覚」が育ちにくいことがあります。逆に、譜面を追わずに耳と指先だけで弾こうと試みると、「この音は指先で押さえるとこう響くんだ」と体感を通して学べるのです。

3-2. 曲そのものを楽しめる

理論や記号の覚え方に気を取られすぎると、純粋に「メロディを奏でる楽しさ」や「リズムに乗る快感」が二の次になってしまうこともあります。最初はあまり難しく考えず、好きなメロディを鍵盤で鳴らしてみるだけでも、ピアノの楽しさを味わえるはずです。

3-3. 新しい発想が生まれる可能性

理論や既存の楽譜通りに演奏することは、もちろん素晴らしい技術です。しかし、大人の初心者ならではの「枠にとらわれないアプローチ」も時には面白い結果を生むかもしれません。自分だけのアレンジやフレーズを見つけるうちに、思いがけない独自のスタイルが生まれる可能性もあります。

4. 初心者に優しい学習ツールやアプリの魅力

「楽譜を読めない」「理論が分からない」状態でスタートするなら、まずは初心者向けの学習ツールやアプリをフル活用してみましょう。近年はスマホやタブレットの普及により、独学でもかなり充実したサポートを得られるようになっています。

4-1. ゲーム感覚で学べるアプリ

スマートフォンやタブレットのアプリストアで「ピアノ 初心者」「楽譜 初心者」などと検索すると、ゲーム感覚で譜面を覚えられるアプリがたくさん見つかります。画面上に流れてくるバーやノーツに合わせて鍵盤を押すだけで演奏ができたり、楽譜の読み方をクイズ形式で学べたりするのです。

こうしたアプリは、「やらなきゃ」ではなく「楽しいからつい触ってしまう」という感覚を呼び起こしてくれる場合が多いでしょう。毎日数分ずつ遊ぶうちに、自然と音符と鍵盤の対応関係が頭に入ってくるという利点があります。

例:代表的な機能

- 譜面やノーツが色分けされていて、視覚的にわかりやすい

- カラオケのように画面を見ながら鍵盤を弾き、スコアや評価を得られる

- 練習モードやスローモーションモードがあり、テンポを落としてミスしづらい環境で学べる

4-2. 動画レッスンやオンライン教材

YouTubeなどの動画サイトには、大人の初心者向けに「この曲をまず右手だけ弾いてみよう」「両手の合わせ方はこうする」といった解説動画が数え切れないほどアップされています。文字情報だけだと分かりづらい運指やタイミングを、映像と音でリアルに確認できるのは大きな魅力です。

さらに有料のオンラインレッスンやアプリ教材では、演奏を録画・録音して講師に送ると添削を受けられるサービスなども存在します。リアルの音楽教室へ通う時間や費用が厳しい場合でも、オンラインを活用すれば、家にいながらプロの指導を部分的に受けることができるのです。

例:オンライン教材の利点

- 24時間好きなタイミングで学習可能

- 質問コーナーやコミュニティ機能があれば、同じ初心者仲間と交流できる

- 自分の演奏を保存しておき、後から聴き返せるので成長度合いを実感しやすい

4-3. コード譜主体の楽譜サイト

楽譜が読めないうちから、「コード譜」を使って演奏を始める方法もあります。コード譜とは、メロディの上にコードネーム(C, Am, G7など)が書かれている簡単な楽譜。詳しいリズムや細かい音符は載っていないことが多いですが、逆にそれが「気軽に弾き始められる」理由になるのです。

- 「コードネームを見て、左手はCの和音を押さえる、右手でメロディは耳コピで弾く」

- 「リズムは自分なりにアレンジしてOK」

このように、コード譜なら厳密な譜読みをしなくても、大まかな伴奏パターンで曲を形にできる楽しさがあります。

5. おすすめの簡単アレンジ曲:初心者でもすぐ弾ける定番

「理論がわからない」「楽譜が読めない」状態でも、最初から挑戦しやすい曲はたくさんあります。ここでは、誰もが一度は耳にしたことがある有名なメロディの中から、初心者が簡単アレンジで弾きやすい定番曲をいくつかピックアップしてみました。

5-1. 童謡や唱歌(例:『きらきら星』、『かえるの合唱』)

童謡や唱歌は、メロディの音域が狭くてシンプルなものが多く、耳馴染みがあるので覚えやすいのが魅力です。たとえば『きらきら星』なら、右手だけでもすぐ形になりやすく、左手の伴奏をコード1~2種類に絞れば、あっという間に両手演奏の体験ができます。

簡単アレンジ例:

- 右手:メロディのみ、1オクターブ圏内に収まるように弾く

- 左手:CとG(またはG7)だけで進行

- ポイント:テンポをゆっくり設定し、リズムをしっかり意識すること

5-2. ポップスのサビだけ(例:『Happy Birthday to You』や有名J-POPのサビ部分)

誕生日に歌われる『Happy Birthday to You』はとてもシンプルで、右手の動きもゆったり。ちょっとしたパーティーやサプライズにも使いやすいので、初心者が弾けるようになると場が盛り上がるでしょう。あるいは好きなJ-POPのサビ部分を簡単にアレンジした楽譜を探して、そこだけ集中して弾けるようにするのも手です。

- 一曲まるごとでなくサビだけなら、数小節の繰り返しで覚えやすい

- コード譜を使って左手はコード伴奏、右手は耳コピやネットで拾ったメロディを参考にする

5-3. 短いクラシック小品(例:『メヌエット』『エリーゼのために』の冒頭部分)

クラシックと聞くとハードルが高そうに思えるかもしれませんが、有名曲の冒頭だけ簡単にアレンジされた楽譜も多数あります。

- 『エリーゼのために』は原曲こそテクニックを要しますが、冒頭だけなら比較的覚えやすい

- 『メヌエット』も簡易アレンジなら和音が少なく、右手のメロディを優先で弾けばそれっぽくなる

クラシックの美しい旋律を体験してみたい方におすすめ。最初の数小節だけでも弾けると、「自分にもできた!」という喜びが大きいものです。

6. コード弾きのススメ:理論がわからなくても何とかなる?

「和音(コード)を押さえるなんて、理論が必要では?」と思うかもしれませんが、実はコード弾きは理論知らずでも案外すぐに楽しめる方法の一つです。ここでは、コード弾きが大人初心者に向いている理由をもう少し詳しく解説します。

6-1. コードネームを見るだけで弾ける気軽さ

コードネーム(C, Dm, G, Emなど)はアルファベットと記号の組み合わせで表されます。最初は慣れないかもしれませんが、一度「Cはドミソ、Dはレファ#ラ」などの基本形を覚えてしまえば、あとは「Dm? じゃあレファラを押さえればいいんだな」という風に一瞬で判断できるようになります。

もちろん転回形やセブンスなど種類は多いですが、最初にC, F, G, Am, Em, Dmあたりの代表的なものだけ押さえておけば、ポップスや童謡のかなりの部分を演奏可能です。

6-2. 理論を後追いで学べばOK

コードには「スケールの何番目の音を使っている」「どういう機能を持つか」など理論があるのは事実です。しかし、演奏そのものは「押さえるべき鍵盤の位置」を覚えれば成り立ちます。むしろ後から「なんでCに♭が付くとCmになるのか」「セブンスとは?」と疑問を持ったタイミングで、まとめて学べば理解が深まりやすいというメリットがあります。

6-3. 自由な伴奏づけで曲をアレンジ

コード弾きの醍醐味は、左手のリズムパターンやアルペジオなどを自分好みにアレンジできる点です。理論がわからなくても、「同じコードを分散して弾く」「スタッカートで刻む」など試行錯誤するうちに、自然と簡単なアレンジ力が身についてきます。これが大人の趣味ならではの楽しみ方とも言えます。

7. 楽譜と理論が“あとから”身につく自然な流れ

「楽譜を読めないままでも始められることはわかった。でも、いずれはきちんと読めるようになりたい…」という方は多いでしょう。もちろん、楽譜や理論を学ぶことは演奏の幅を広げる大きな要素です。ただし、最初から完璧を求める必要はなく、「演奏を楽しむうちに必要に迫られて覚えていく」流れがもっとも自然かつストレスが少ないと考える人も少なくありません。

7-1. まずは好きな曲を簡単に弾ける喜びを優先

初心者が上達するうえで重要なのは「成功体験」。最初の一曲を仕上げたり、ほんのワンフレーズでも弾けるようになったりする達成感こそが、次へのエネルギーになります。「楽譜を完璧に読めないと曲を弾いちゃいけない」というルールはありません。むしろ、「弾ける範囲で弾いてみて、もっと弾きたいと思ったら譜面を細かく読むようになる」というプロセスでも全く問題ないのです。

7-2. 演奏するうちに「ここってどうなってるんだろう?」と疑問が湧く

演奏を繰り返していると、必ず「この和音はなんでこんな響きがするの?」「楽譜上ではなんて書かれているの?」という疑問が出てきます。そのタイミングで教則本や動画解説を見れば、身近な例と紐づいて理論を理解しやすいのです。最初から理論書だけを読んでいても、ピンとこないケースが多いという点で、実践が先行する学習は理にかなっているとも言えます。

7-3. 必要な記号や理論だけ、少しずつ覚える

クラシックの大曲を弾こうとすれば、より多くの記号や理論を知る必要があるかもしれません。しかし、ポップスの簡単アレンジやコード弾きなら、最初は最低限の記号(♭、♯、p、f など)やリズム表記だけで弾き切れる曲が多いです。必要なタイミングに合わせて少しずつ覚えていけば負担が軽減され、「覚えなきゃいけないことだらけ…もう嫌だ」という気持ちが起きにくくなるでしょう。

8. 効率よく上達するための具体的なステップ

ここまで紹介してきたアプリ活用法やコード弾きの考え方などを踏まえ、「大人の初心者が楽譜や理論に縛られずに上達していく」具体的なステップモデルを提案してみます。あくまで一例ですが、参考にしてみてください。

ステップ1:弾きたい曲を一つ選ぶ

- 童謡、J-POP、アニメ曲、映画音楽など、とにかく好きな曲をピックアップ

- 曲全体をやるか、サビだけでもOK

- 目的意識があるとモチベーションが維持しやすい

ステップ2:アプリや動画レッスンで右手メロディを耳コピ

- アプリの流れてくるノーツを参考に、まずは右手だけ弾いてみる

- 動画サイトで初心者向け解説を見つけて、そのまま指使いを真似る

- 完璧じゃなくても、「なんとなく曲が聴こえてくる」レベルで十分成功体験

ステップ3:左手はコードで伴奏(簡単パターン)

- コード譜や簡単アレンジ譜を探して、C、G、F、Amなど主要なコードを押さえるだけでも曲っぽくなる

- 慣れてきたらアルペジオ(分散和音)やリズムを工夫してみる

- コードネームの意味は後から少しずつ調べる

ステップ4:弾けるようになるにつれ、「楽譜ではどう書かれてるの?」を確認

- 自分が弾いているメロディを五線譜で見ると、「ここで♯が付くのか」という発見がある

- 理屈と演奏が結びついて、記号の意味を覚えやすくなる

- 分からない記号や言葉があれば、教則本やネット検索でその都度調べる

ステップ5:余裕が出たら基礎練習や理論にも手を広げる

- スケール練習や指の独立練習など、基礎力を伸ばすメニューに取り組むと演奏が安定

- コード理論を深掘りすると、いろいろな曲に応用が効く

- それでも最優先は「弾きたい曲を楽しむ」ことを忘れない

このように、自分の好きな曲をきっかけに演奏へ踏み出し、必要に応じて少しずつ理論や譜読みを補強していく流れなら、「楽譜を読めない」と萎縮することなく上達を続けられるのではないでしょうか。

9. よくある疑問と不安へのアドバイス

Q1. 楽譜を完璧に読めるようになるのはどれくらいかかる?

A. 個人差が大きいため一概には言えませんが、「全く読めない状態から初歩的な曲を読めるようになる」までなら、コツコツ練習すれば数か月程度で目処が立つケースもあります。より複雑な楽譜や、移調、音楽理論までマスターするには年単位で取り組む覚悟が必要かもしれませんが、まずは「簡単な譜面を読む→簡単な曲を弾ける」実力をゴールに設定すると気が楽です。

Q2. 指の動かし方やリズム感に不安がある…

A. 大人の初心者でも、指慣らしやリズムトレーニングを取り入れれば十分に身に付きます。アプリでメトロノーム機能を使ったり、簡単な指の体操や独立練習を毎日数分行ったりするだけで、数週間後には確かな違いを感じるでしょう。無理せず継続することが肝心です。

Q3. 途中で飽きたらどうしよう?

A. モチベーションが下がるのは普通のことです。そんなときは新しい曲に手を出してみる、好きなアーティストの楽曲を片手弾きでトライするなど、新鮮な刺激を取り入れるのが効果的。また、気分転換にまったく別のジャンルやリズムパターンを試すと、思いがけず楽しい発見があるかもしれません。

10. まとめ:自分のペースで「読めない」から「ちょっと分かる」へ

「楽譜が読めない」「理論が分からない」という不安は、多くの大人のピアノ初心者に共通する悩みです。でも実際には、そこを入り口に立ち止まる必要はありません。アプリや動画レッスンを活用し、まずは指先で音を出す楽しみを感じながら、コード弾きや簡単アレンジで一曲弾けたときの喜びを大切にすれば、自然と「次はもう少し理論を知りたいかも」「この記号の意味を調べよう」という流れに進んでいくはずです。

大人だからこそ、時間や体力の制約はあるかもしれませんが、その代わりに自主的な学び方を選択できる利点があります。無理に音楽理論書を最初から読み込む必要もなければ、完璧な譜読みができなきゃ恥ずかしいということもありません。自分の興味と楽しみを軸に、使えるツールや簡単アレンジをどんどん取り入れてみてください。

もしあなたが「理論を知らないし、譜面も読めないし…」とピアノに尻込みしてきたなら、ぜひひとつの曲に絞って弾いてみることから始めてみてください。好きなメロディを指で奏でられた瞬間の嬉しさは、理論書の難しい言葉を丸暗記する以上に貴重な体験となるでしょう。理論や譜面は、弾きたくなったタイミングで覚えれば十分です。まずは1フレーズ、あるいはサビの部分だけでも弾けるようになる――それがあなたの音楽ライフを大きく変える一歩になるかもしれません。

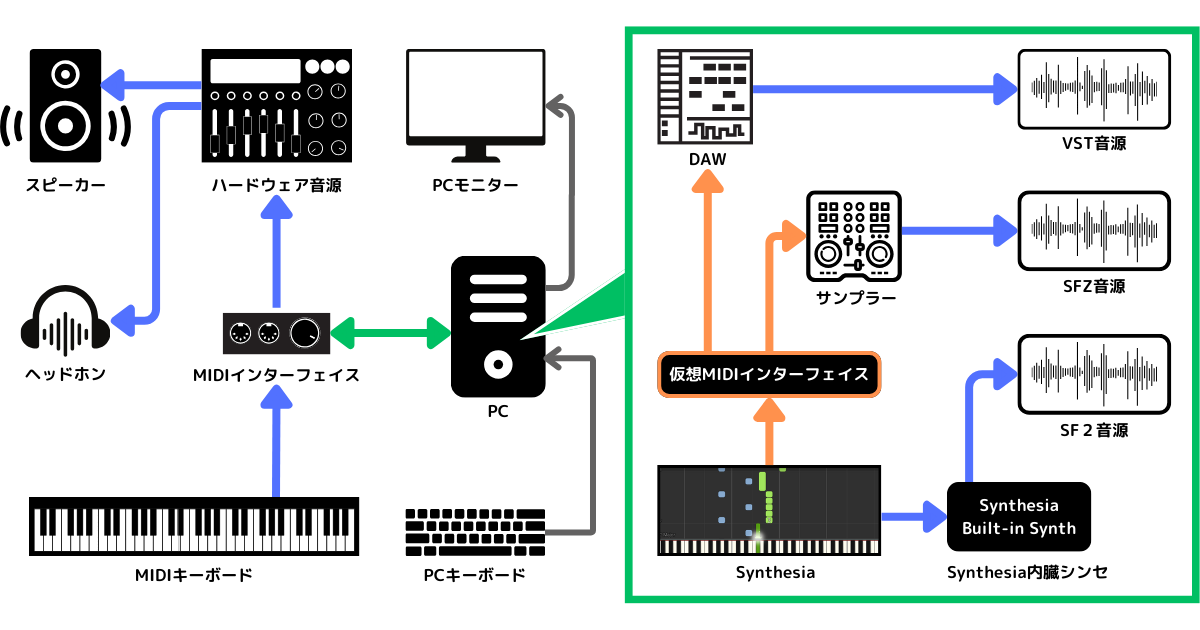

Synthesiaを使ったピアノ練習について

SynthesiaFanでは下記のようなピアノ未経験者の練習・独学を支援する情報を載せています。

もしご興味があればぜひこちらの情報もご覧ください。

参考リンク