ピアノ演奏の魅力と中高年の健康との関係

中高年になってから「何か新しい趣味を始めたい」「頭の体操になることをしたい」と考える方は多いのではないでしょうか。

そんな中でピアノ演奏は、優雅な音楽を楽しむだけでなく、脳の健康にも良い影響を与える可能性が注目されています。実際、近年の研究から、ピアノの鍵盤に触れることが記憶力や注意力といった認知機能(物事を覚えたり判断したりする脳の働き)を向上させ、中高年の脳を若々しく保つ手助けになることが示唆されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov 。日本は超高齢社会となり、認知症の予防や健康寿命の延伸が大きな課題です。できれば楽しく取り組める方法で脳の老化を防ぎたいものですよね。年齢を重ねても趣味として音楽を楽しみながら、同時に脳のトレーニングにもなるとしたら一石二鳥ですよね。

ピアノの魅力は年齢を問わず誰でも始められることです。60代や70代からピアノを習い始める方も珍しくなく、初心者でも簡単な曲を弾けるようになることで達成感を味わえます。また、「楽譜を読む」「指を動かす」「耳で音を聴く」というように、ピアノ演奏には目・手・耳を同時に使う特徴があります。実はこうした複数の感覚や動作を総動員する活動こそが、脳全体をバランスよく刺激するので認知機能の維持に役立つと考えられていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。さらにお気に入りの曲を弾けば心が豊かになりストレス解消にもつながります。つまり、ピアノは中高年にとって楽しい趣味であると同時に、脳と心の健康をサポートする力を秘めているのです。

本記事では、過去20年間に発表された学術研究をもとに、ピアノ演奏が中高年の認知機能に与える影響をひも解いていきます。まずピアノと脳機能の科学的な関連性について最新のエビデンスを紹介し、他の趣味(絵画や読書、運動など)との比較から見えてくるピアノの特に優れた点を探ります。さらに、実際にピアノに取り組んだ方の事例や体験談を交え、これからピアノを始めたい方に向けた実践的なアドバイスもお届けします。音楽の力でいつまでもイキイキとした脳を保ちたい中高年の皆さんに、ピアノという趣味が持つ可能性をぜひ知っていただきたいと思います。

ピアノ演奏と認知機能の科学的関連性(学術研究の紹介)

ピアノ演奏が脳に良いといっても、「本当にそんな効果があるの?」と疑問に思うかもしれません。そこでまず、ピアノなどの楽器演奏が中高年の認知機能に与える影響を調べた科学的研究の成果を見てみましょう。

楽器演奏で記憶力や注意力が向上?

アメリカの研究で、60~85歳の高齢者を対象に半年間のピアノレッスンを行ったグループと、レッスンを受けないグループを比較したところ、ピアノを習ったグループは注意力や処理速度を測るテストの成績が有意に向上しましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。具体的には、ランダムに散らばった数字を順番につないでいく「トレイル・メイキング・テスト」や、数字と記号の対応を素早く行う「符号テスト」(Digit Symbol)といった認知課題で、ピアノ練習グループがコントロール群より良い成績を示したのですpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。研究者らは、この結果について「ピアノ指導は高齢者の認知機能低下を緩和する有効な介入になり得る」と述べていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。つまり、楽器の練習という一見趣味的な活動が、脳の実行機能(計画を立てたり注意を切り替えたりする力)や作業記憶を鍛える効果があるかもしれないということです。なお、この実験の参加者は全員がピアノ未経験の初心者でした。それでも短期間で効果が出たというのは朗報ですよね。

また、スペインのバルセロナ大学の研究では、平均年齢70歳前後の参加者に4か月間のピアノ練習をしてもらい、その前後で認知機能を詳しくテストしましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。その結果、色と文字の干渉を処理する「ストループテスト」という注意力・判断力を測る課題で、ピアノを練習したグループに有意な成績向上が確認されていますresearch.piano.or.jppubmed.ncbi.nlm.nih.gov。ストループテストとは、たとえば「赤」という文字が緑色で書かれている場合に、意味ではなく文字の色を答えるといった課題で、誘惑に打ち勝つ抑制力や情報処理の切り替え能力を必要とする難しいテストですresearch.piano.or.jp。ピアノ練習によってこの能力が改善したということは、判断力や注意配分など頭の切り替え能力が鍛えられた可能性を示しています。またこの研究では、ピアノ練習をした人たちに視覚的な検索能力や運動能力の向上傾向も見られましたresearch.piano.or.jp。加えて、ピアノを弾くことで軽いうつ症状が減り、気分が前向きになり、心理的・身体的な生活の質(QOL)が改善する効果も報告されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.govresearch.piano.or.jp。要するに、ピアノ演奏のトレーニングは頭の回転を速くするだけでなく、メンタル面でもプラスに働くようなのです。

脳の構造や機能にも良い変化が

楽器演奏の効果は認知テストの点数だけではありません。脳そのものの構造や働きにも変化が起きることが最新の科学で明らかになってきました。例えば、日本の研究グループが行った実験では、平均約70歳の高齢者にキーボード楽器(鍵盤ハーモニカ)の練習を4か月間行ってもらい、その前後で脳のMRI検査と認知テストを実施しましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。その結果、楽器の練習をしたグループは、練習しなかった対照グループに比べて、言葉を覚えて思い出す記憶力テストの成績が向上しただけでなく、脳の働き方にも効率的な変化が見られたのですpmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov。具体的には、楽器練習グループでは脳の補足運動野や楔前部といった領域の活動が減少し、脳内ネットワークのつながり方も変化しましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。一見「活動が減る」とマイナスのように感じますが、これは脳が同じ課題をより少ないエネルギーで処理できるようになった(神経効率が上がった)ことを意味しますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。実際、脳内の変化が大きい人ほど記憶力の向上も大きいという相関も確認されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。このように、ピアノをはじめとする楽器の訓練は高齢者において脳の可塑性(柔軟に変化する力)を引き出し、記憶力アップにつながることが科学的に示されています。

さらに興味深いのは、脳の構造そのものの衰えを食い止める可能性です。老化とともに脳内の白質(神経線維の束)は劣化していきますが、ドイツとスイスの共同研究では、平均70歳の高齢者121名を対象に6か月間のピアノレッスンを行ったところ、記憶を司る脳深部の白質(脳弓)が萎縮せず維持されたという報告がありますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。対照として音楽鑑賞など受動的な講座だけ受けたグループでは脳弓の白質密度が低下していたのに対し、ピアノ演奏を練習したグループではその低下が見られなかったのですpmc.ncbi.nlm.nih.gov。しかも、白質の保全効果は記憶力テストの成績とも関連しており、よく練習した人ほど記憶力が高く保たれていましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。脳弓は海馬(記憶中枢)などと脳の各部位を結ぶ重要な回路ですから、ここが保たれるのは大きな意味があります。この結果は、ピアノ演奏によって「脳の老化」にブレーキをかけられる可能性を示唆しており、大変驚くべき発見と言えるでしょう。

楽器経験者は認知症になりにくい?

では、長年にわたって楽器を嗜んできた人は高齢になったときに認知機能で優位性があるのでしょうか。アメリカで行われたある調査では、60~80代の健康な高齢者70名について、生涯における楽器演奏の経験年数と現在の認知機能との関連が調べられました。その結果、10年以上の豊富な楽器経験がある人たちは、全く演奏経験がない人に比べて記憶力・言語能力・実行機能など複数の認知テスト成績が明らかに優れていることが分かりましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。特に非言語の記憶(視覚情報の記憶)や言葉の流暢さ、それから計画力や問題解決力といった実行機能で顕著な差が見られていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。もちろん、もともと知的好奇心が旺盛な人が楽器も始めた可能性はありますが、研究者は「長年にわたる高度な音楽活動は、加齢後も認知機能を良好に保つ強力な予測因子となり得る」と結論付けていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。言い換えれば、趣味で続けたピアノや楽器が脳の認知予備力(予備の脳力)を高め、年を取ってからの認知症リスクを減らす効果が期待できるかもしれないのです。

実際、その認知症リスクに関しては興味深いデータがあります。米国とスウェーデンの双子を対象にした研究で、一方が楽器演奏の趣味を持ちもう一方が持たない双子のペアを比較したところ、楽器を演奏する人は演奏しない人に比べて認知症や軽度認知障害(MCI)になる確率が約64%も低かった(=リスクがおよそ3分の1になった)という報告がありますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。遺伝子や幼少期環境が同じ双子間で差が出ていることから、「音楽を演奏する生活習慣」自体がリスク低減に寄与している可能性が高いと言えます。

このような研究はまだ数が少ないものの、2021年の系統的レビュー(複数の研究結果をまとめた総合分析)でも「楽器演奏と認知症発症リスクには一貫して大きな保護的関連がある」と結論付けられていますpubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。楽器を演奏する人はしない人より認知症になるリスクがおよそ5~6割減るというデータまで報告されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。また、イギリスで行われた1000人以上の大規模調査でも、楽器を演奏する人は演奏しない人に比べて認知テスト(計画力や記憶力などの「実行機能」テスト)の成績が高く、中でもピアノ経験者が最も優れていたという結果が報告されていますexpertwealthmanagement.co.uk。研究者は「音楽的な活動が脳の認知予備力(レジリエンス)を高めている可能性がある」と指摘し、健康な脳を保つために音楽を生活に取り入れる意義を強調していますexpertwealthmanagement.co.uk。まさにピアノを弾くことが将来の脳の健康への投資になる可能性を示唆する心強い知見と言えるでしょう。

他の趣味活動との比較とピアノが特に効果的な理由

ここまで見てきたように、ピアノをはじめとする音楽演奏は中高年の認知機能に様々な良い影響をもたらすことが研究で示されています。では、他の趣味と比べて特に優れた点はどこにあるのでしょうか。他にも読書や絵画、囲碁将棋、ウォーキングなど、中高年に人気の趣味はいろいろあります。それらも脳に良さそうですが、ピアノ演奏とどのように異なるのかを考えてみましょう。

読書やパズル、運動も脳に良い習慣

まず大前提として、読書やクロスワードパズル、書道、手芸、ガーデニング、そして適度な運動など、何らかの活動で脳や身体を使い続けること自体が健康にとって重要です。例えば、80歳以上の高齢者を対象とした研究では、本を読んだりパズルやゲームをしたりといった知的活動を積極的に行っている人は、アルツハイマー型認知症の発症を平均5年ほど遅らせることができたという報告がありますmedicalnewstoday.commedicalnewstoday.com。逆にテレビを長時間ぼんやり見て過ごすような受け身の活動ばかりしていると認知症リスクが高まるとも言われますmedicalnewstoday.com。専門家によれば、読書やゲームといった頭を使う活動は脳に本を貯めるように知識を蓄積し、いざという時の備え(認知予備力)になるとされていますmedicalnewstoday.com。脳にたくさんの本棚があれば、多少本が減ってもまだ予備が残っているというイメージです。

また運動習慣も見逃せません。中高年からウォーキングや体操を続けた人は、そうでない人に比べて高齢期の認知機能低下が緩やかになる傾向が数多く報告されています。運動は血流を良くして脳への酸素供給を増やし、記憶に重要な海馬という脳の部位の萎縮を防ぎ、実際に体積を増やす効果も報告されていますstacks.cdc.gov。例えば有酸素運動を1年間続けると、海馬の体積が約2%増加し、加齢による萎縮を取り戻せたという研究もありますstacks.cdc.gov。つまり、「何もしない」でいるよりは「何か趣味を持つ」こと自体が脳に良いのは間違いありません。

ピアノ演奏は「脳への総合エクササイズ」

では、その上でなぜピアノ演奏が特に認知機能に良い効果を発揮すると考えられるのでしょうか。他の活動と比較したときのピアノのユニークな点をいくつか挙げてみます。

- 五感と指先をフル活用する:ピアノを弾くとき、私たちは目で楽譜を読み、耳で音を確かめ、10本の指を巧みに動かし、場合によっては足でペダルを踏むことさえあります。まさに全身の感覚と運動を同時に使う複雑な作業であり、脳の中では視覚野・聴覚野・運動野・感覚野など多数の領域がフル稼働しますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。これは例えば読書や絵画が主に視覚と思考が中心であるのに対し、ピアノ演奏のほうがより多領域を総動員する分、脳内ネットワークの活性化につながりやすいと考えられます。

- 同時処理とマルチタスク:右手と左手で違うメロディや和音を弾き、先を見越して楽譜を読み進めながら、さらに音量の強弱や曲想にも気を配る…。ピアノ演奏には高度な同時処理(マルチタスク)能力が要求されます。それだけに練習を通じて注意配分や切り替えのスキルが鍛えられ、日常生活でも役立つ実行機能の向上につながると考えられます。実際、前述のようにストループテストでピアノ練習者の成績が向上したのも、こうしたマルチタスク訓練の効果かもしれませんresearch.piano.or.jpresearch.piano.or.jp。

- 音楽による情動面への働き:好きな曲を演奏する喜び、新しい曲をマスターしたときの達成感、音楽仲間と一緒に演奏する楽しさなど、ピアノという趣味は心の栄養にもなります。音楽には気分を高揚させたり落ち着かせたりする効果があり、脳内の報酬系を刺激して幸福感ややる気をもたらす神経伝達物質の分泌を促しますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。そのため、ピアノ演奏を続けることでストレスが軽減し、うつ予防や精神的な活力維持にもつながりますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。心の健康が保たれれば脳機能も維持しやすくなり、悪循環を防ぐことができます。

- 人との交流による刺激:ピアノは一人で楽しむこともできますが、発表会に参加したり誰かと連弾(1台のピアノを二人で演奏すること)したりと、人と関わる機会も生み出します。音楽仲間との交流や、聴いてくれる家族・友人との繋がりは社会的な刺激となり、孤独感の軽減や脳への良い影響をもたらします。社交的な活動が多い人は認知症になりにくいという報告もありexpertwealthmanagement.co.uk、音楽を通じた交流がその一助となるでしょう。

- 継続しやすい楽しさ:運動も脳に良いとは言え、「ジム通いは退屈で続かなかった」という経験を持つ方もいるでしょう。その点、ピアノであれば「この曲が弾けるようになりたい」「次はあの曲にも挑戦したい」と楽しみながら継続しやすい魅力があります。継続することで脳への良い刺激が積み重なり、効果も着実に蓄積します。実際、研究者の中には「音楽の練習は認知トレーニングのすべての要素を含んでいる。身体を鍛えるように、脳も積極的に鍛えるべきだ」と指摘する人もいますcloud.usf.edu。

こうした理由から、ピアノ演奏は「脳の総合エクササイズ」とも呼べる存在なのです。他の趣味もそれぞれ有益ですが、ピアノは知的刺激・感覚刺激・身体運動・情動刺激のすべてがバランスよく詰まった活動と言えるでしょう。

他の活動との直接比較から見えるもの

実際に科学的実験でピアノと他の趣味活動を比較した例もあります。前述のバルセロナ大学の研究では、ピアノ練習グループと並行して、別のグループには絵画やコンピューター講座、運動など他のレジャー活動に取り組んでもらっていましたresearch.piano.or.jp。その結果を比べると、注意力や実行機能の向上はピアノを練習したグループで顕著であり、他の活動を行った対照グループでは同じテストで有意な改善は見られなかったとのことですpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。もちろん、どの活動も楽しいもので有意義ですが、少なくとも短期間(数か月)で認知機能に変化をもたらす効果はピアノが勝っていたというわけです。研究チームも「絵画やコンピューター講座より、楽譜を読むピアノ演奏のほうが高齢者の認知予備力を高め、幸福感をもたらす方法になり得る」と述べていますresearch.piano.or.jp。

また、別の研究では楽器演奏の習慣がある高齢者と、他の趣味は積極的に行うが楽器は演奏しない高齢者とを比較しました。その結果、楽器を演奏する人のほうが言語の記憶や判断力など複数の知的能力で成績が良く、この差は一般的な趣味活動の量では説明できないことが示されていますfrontiersin.orgfrontiersin.org。つまり、「もともと活動的な人だから頭が良い」というより、音楽という特定の活動がもたらす効果が独立して存在している可能性が高いのです

frontiersin.org。こうした知見は、ピアノ演奏が他の趣味に比べて際立って脳に多面的な刺激を与えていることを裏付けると言えるでしょう。

実際の事例(研究結果を裏付ける事例や体験談)

科学的データだけでなく、ピアノ演奏に取り組んだ個人のエピソードにも目を向けてみましょう。中高年からピアノを始めた方々は、どのような変化や喜びを感じているのでしょうか。

例えば、82歳で本格的にピアノレッスンを始めた女性が実際にいらっしゃいますayanai-music.com。幼少期に少し習っただけで長くブランクがありましたが、初めての教室レッスンでショパンのワルツを見事に弾きこなしたそうですayanai-music.com。その方は「やりたいと思ったらすぐやってみる。やらないと後悔するから!」と笑顔で語り、年齢に関係なく挑戦することの大切さを教えてくれますayanai-music.com。

また、別の音楽教室でも70代・80代になって初めてピアノに挑戦した生徒さんが多く通っており、「指が動くか不安だったけど毎週の練習が楽しみになった」「曲を覚えることで物覚えに自信がついた」といった嬉しい声が聞かれます。さらに、ピアノを始めた方のご家族からは「趣味ができて表情が明るくなった」「練習の成果を発表会で披露することで大きな目標ができた」といった報告もあります。本人の認知機能テストの数値が向上することも大切ですが、それ以上に日常生活で「頭が冴えてきた」「ミスが減った」と実感できることが大きな成果と言えるでしょう。

興味深いことに、音楽の力は認知症がかなり進行した方にも及ぶ場合があります。重度の認知症で、自分が今どこにいるかも分からないような方でも、若い頃に弾いたピアノ曲を前にすると指がすっと鍵盤の位置を覚えていて、見事に演奏し始めたという事例がありますnote.com。また、会話が難しくなった認知症の方でも、懐かしの歌をピアノに合わせて歌うと歌詞をすらすらと思い出せたという話も多く報告されていますcloud.usf.edu。こうしたエピソードは、音楽の記憶が脳に深く刻み込まれていることを示すと同時に、ピアノを習得することが将来の自分への財産にもなり得ることを教えてくれます。

さらに、コミュニティや介護の現場でもピアノを活用した取り組みが進んでいます。日本国内の高齢者施設では、「ピアノdeコミュニケーション」と題して、入居者が簡単な楽器演奏や歌に参加できる音楽療法の場を設けている例がありますonbunso.or.jp。そこでは、鍵盤ハーモニカや電子ピアノを使って懐かしの歌謡曲を一緒に演奏したり歌ったりすることで、認知症の進行抑制や抑うつの軽減を図っていますonbunso.or.jp。参加者からは「昔の歌を思い出して元気が出た」「音楽を通じてみんなと笑い合える時間が増えた」と好評で、音楽が人と人とをつなぎ心身のケアに役立っていることが伺えます。

このように、ピアノという趣味は個人の脳トレーニングとして優れているだけでなく、周囲の人との交流や心の支えにもなり得ます。脳科学のデータが示す効果を、現場の体験談が具体的に裏付けていると言えるでしょう。

ピアノを始めるための実践的アドバイス

「よし、自分もピアノを始めてみよう!」と思った方に向けて、ここからは中高年からピアノにチャレンジするための実践的なポイントをお伝えします。未経験でも無理なく楽しみ、長続きさせるコツを押さえておけば、きっと充実した音楽ライフが送れるはずです。

1. 無理のない楽器環境を整える

まずはピアノやキーボードを用意しましょう。本格的な生ピアノでなくても、最近の電子ピアノやキーボードはヘッドホンが使えたり音量調節ができたりと、集合住宅でも気兼ねなく練習できます。鍵盤のタッチが軽めのものを選べば指への負担も少なく、最初の一台には十分です。また、キーボードの中には曲に合わせた自動伴奏機能が付いたものもあり、一人でも合奏気分を味わえます。椅子の高さや楽譜の照明なども、自分が姿勢よく弾けるよう工夫しましょう。最初に環境を整えておくことで、練習を習慣化しやすくなります。

2. やさしい曲・簡単アレンジからスタート

いきなり難しい曲に挑戦すると挫折しやすいもの。子どもの頃によく歌った童謡や、自分の好きな歌の簡単アレンジ譜から始めるのがおすすめです。右手メロディーと左手の単音伴奏くらいの初級アレンジであれば、中高年の初心者でも無理なく弾けます。「きらきら星」などシンプルな曲でも最後まで弾ききると大きな達成感があります。徐々に両手の動きに慣れてきたら、少しずつ難易度を上げていきましょう。大切なのは「この曲を弾けた!」という成功体験を積むことです。例えば有名なクラシック曲でも、初心者向けのやさしい楽譜が市販されていますので活用してみてください。

3. レッスンや仲間を活用する

独学も可能ですが、できれば音楽教室の大人向けピアノコースや個人レッスンを検討してみましょう。プロの先生に教わると、自己流で陥りがちなクセを防げますし、何より適切なペース配分で上達できる利点があります。ヤマハなど大手の音楽教室でも「大人のピアノ教室」が開設されており、同年代の初心者が集まってアットホームに学べる場も増えています。最近はシニア世代歓迎の教室も多く、同年代の仲間と一緒にアンサンブルを楽しむイベントなどもあります。仲間ができると練習のモチベーションも維持しやすく、「来週のレッスンまでにここまで仕上げよう」と目標意識も生まれます。またオンラインレッスンや動画教材も充実しているので、自分の生活スタイルに合わせて取り入れてみてください。

4. 続けるコツ:マイペースと楽しさを忘れずに

上達を急がずマイペースで楽しむ心構えが何より大切です。中高年から始める場合、指の柔軟性や楽譜を読むスピードは子どもの頃より時間がかかるかもしれません。しかし焦る必要はありません。「間違えてもいいから楽しもう」くらいの気持ちで、日々ピアノに触れること自体を喜びにしてください。一日15分でも毎日続ければ確実に指は動くようになりますし、曲も少しずつ覚えられるようになります。手が疲れたら無理せず休む、肩の力を抜く、といった身体と相談しながら進めることも大事です。続けていると、ふと「あれ、最近物覚えが良くなったかも」「指先が器用になった」と感じる瞬間が来るでしょう。それが脳と体からの嬉しいフィードバックです。

5. 発表の場を作ってみる

ある程度練習を積んだら、思い切って人前で披露する機会を作るのもおすすめです。発表会や地域の音楽イベント、あるいは家族の前でのミニコンサートでも構いません。人前で演奏すると程よい緊張感が脳を刺激し、集中力が高まります。曲を仕上げる目標ができることで練習にも熱が入るでしょう。終わった後には大きな達成感が得られ、自信にもつながります。失敗してもそれも経験です。誰かに聴いてもらう喜びは、ピアノを続けるエネルギーになります。恥ずかしければ録音して家族や友人に聴いてもらうだけでも立派な発表です。

結論とまとめ(中高年の方に向けたメッセージ)

ピアノ演奏が中高年の認知機能に与える影響について、科学的研究と実例を交えて紹介してきました。脳トレというと計算ドリルやパズルを思い浮かべるかもしれませんが、ピアノをはじめとする音楽活動はそれ以上に楽しく創造的な形で脳を活性化してくれます。学術的なエビデンスは、ピアノ演奏が注意力や記憶力を鍛え、脳の老化を遅らせ、ひいては認知症のリスクを減らす可能性すら示していますpmc.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。趣味として没頭するうちに脳の健康にも良い影響があるなんて、素敵なことだと思いませんか。

ちなみに、音楽による効果は何もピアノに限ったものではありません。ギターやバイオリンなど他の楽器演奏や、カラオケや合唱といった歌うことでも、脳を使い情動を揺さぶる点では共通するメリットがあります。中でもピアノは左右の手で独立した動きをする必要があり、鍵盤楽器ならではの総合的な刺激を脳に与えられるという意味で、一つのおすすめの選択肢です。

もちろん、大切なのは楽しみながら続けることです。結果的に脳に良いとはいえ、「良薬だから」と義務のように嫌々やっては長続きしませんし、かえってストレスになってしまいます。幸い、音楽の力は私たちに喜びを与えてくれます。ピアノに向かうひとときは日常の悩みを忘れ、心地よい音に浸る癒やしの時間でもあります。そのポジティブな感情こそが脳にとって最高の栄養です。

中高年だからといって尻込みする必要は全くありません。むしろ大人だからこそ味わえる音楽の楽しみがあり、脳もまだまだ成長し適応してくれますcloud.usf.edu。指一本からでも、新しいメロディを奏でることは可能です。もしピアノに興味があるなら、今日からでも鍵盤に触れてみてください。最初の一音が出せたら、その先に広がる音楽の世界へ一歩踏み出したことになります。

「音楽に遅すぎるはない」——この言葉通り、人生100年時代の今、中高年から始めるピアノは決して遅いどころか、あなたのこれからの毎日を輝かせ、そしてあなたの脳を若々しく保つ強い味方になってくれるでしょう。楽器の音色とともに、いつまでも健やかな心と脳を育んでいきましょう。

参考文献・出典:

- Bugos J.A. et al., Aging & Mental Health (2007) – 「個人ピアノ指導が高齢者の実行機能と作業記憶を向上させる」という研究pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Seinfeld S. et al., Front. Psychol. (2013) – 高齢者に4か月のピアノ訓練を行った実験で認知機能・気分・QOLの改善を報告pubmed.ncbi.nlm.nih.govresearch.piano.or.jp

- Sekiyama K. et al., Hum. Brain Mapp. (2021) – 鍵盤ハーモニカ訓練による高齢者の記憶力向上と脳活動効率化を示した研究pmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Jünemann K. et al., Front. Aging Neurosci. (2022) – 高齢者における6か月のピアノ練習が脳白質(脳弓)の萎縮を防いだ研究pmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Hanna-Pladdy B. & MacKay A., Neuropsychology (2011) – 楽器経験10年以上の高齢者は認知機能が高いことを示した研究pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Balbag M.A. et al., Gerontology (2014) – 双子研究で楽器演奏者は認知症リスクが低いと報告pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Walsh S. et al., Aging & Mental Health (2021) – 楽器演奏と認知症リスクの系統的レビュー。演奏者は発症リスク約5~6割減と結論pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Arafa A. et al., BMC Neurology (2022) – 楽器演奏と認知症リスクに関するコホート研究のメタ分析(結果はWalshらと同様)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Exeter大学 Protect研究 (2023) – 楽器演奏者(特にピアノ経験者)は実行機能テストで高得点との報告expertwealthmanagement.co.ukexpertwealthmanagement.co.uk

- その他参考:高齢者の読書・知的活動と認知症発症(Neurology 2021medicalnewstoday.com)、運動による海馬萎縮抑制(Erickson et al. 2011stacks.cdc.gov)、音楽療法の事例onbunso.or.jpなど。

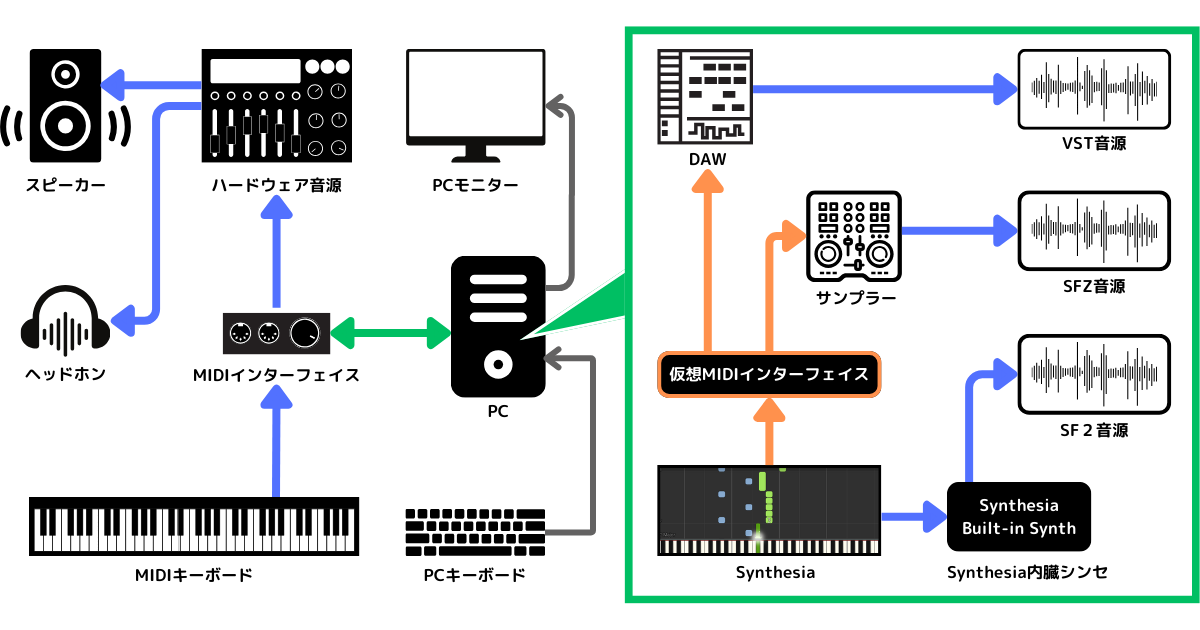

Synthesiaを使ったピアノ練習について

SynthesiaFanでは下記のようなピアノ未経験者の練習・独学を支援する情報を載せています。

もしご興味があればぜひこちらの情報もご覧ください。

参考リンク