近年、音楽の楽しみ方や共有方法は飛躍的に多様化してきました。YouTubeやストリーミングサービス、SNS上での楽曲シェアなど、インターネットを介した音楽との出会いは非常に身近なものとなっています。その一方で、日本には著作権管理団体として広く知られるJASRAC(日本音楽著作権協会)が存在し、音楽の著作権管理や徴収業務を担っています。JASRACは長きにわたり、日本の音楽著作権使用料の管理という重要な役割を果たしてきましたが、その厳格な管理方針がきっかけで幾度となく議論の的となっています。その中でも特に大きな注目を集めたのが、いわゆる「MIDI狩り」と呼ばれるJASRACの取り締まり活動です。

本記事では、「JASRACによるMIDI狩り」とは何を指すのか、どのような経緯で行われ、どのような影響をもたらしたのかを詳しく解説していきます。MIDIはかつて、個人が趣味で音楽をアレンジしたり共有したりするときに広く活用された形式でした。しかしJASRACによる取り締まりを経て、多くの個人サイトやファンサイトが閉鎖に追い込まれたり、削除を余儀なくされたりしたことで大きな波紋を呼んだのです。なぜJASRACはMIDIをそこまで厳しく取り締まったのか、その背後にはどんな仕組みや考え方があったのか、そして取り締まりはどんな影響を音楽文化にもたらしたのか、掘り下げて考えていきたいと思います。

MIDI狩りに関する全体像や背景、論点、そして今後の展望に至るまで可能な限り網羅し、かつ丁寧に解説することを目指しています。「音楽を創作・アレンジしてみたい」「インターネット上での音楽利用ルールを知りたい」という方々にも役立つ情報となるよう心掛けました。長い記事となりますが、どうぞ最後までお付き合いください。

第1章:MIDIとは何か

1-1. MIDIの概要

MIDI(Musical Instrument Digital Interface)は、1980年代に電子楽器同士を接続し、音楽データをやり取りするための規格として開発されました。音そのものをデジタル化した音声ファイルではなく、「どの音をいつ、どのくらいの長さで鳴らすか」という制御情報をやり取りする形式である点が大きな特徴です。MIDIファイルには、曲を構成する「楽譜のデータ」や演奏情報が記述されており、MIDI対応の音源があれば、自由に音色やテンポを変更して再生できます。

1990年代から2000年代初頭にかけて、パソコンが普及しはじめると、個人サイトでMIDIファイルを公開する文化が広まりました。MIDIは容量も小さく、当時のインターネット回線(ダイヤルアップやISDNなど)でも比較的ダウンロードしやすかったこともあり、ファン同士でゲーム音楽やアニメソング、ポピュラー音楽などのMIDIアレンジを共有することが盛んに行われていました。

1-2. MIDIファイルが普及した背景

- 軽量なファイルサイズ

MIDIファイルは、音を録音して圧縮するのではなく、あくまで楽譜情報やコントロール情報を含む規格です。そのため同じ曲であっても、MP3やWAVのような音声データに比べて格段にファイルサイズが小さくなり、当時の遅いインターネット回線でも負担が少なかったのです。 - アレンジの自由度

MIDIデータには「どのキーを鳴らすか」「どのタイミングで鳴らすか」「音色はどれを使うか」という情報が書かれています。MIDI再生ソフトや音源を変えるだけで、曲の印象を大きく変えることができ、簡単にアレンジの幅を広げることができました。これによって、アマチュアの作曲家や趣味のアレンジャーが自由に作品を作りやすくなり、ネット上で発表する文化が発展しました。 - ファンコミュニティとの相性の良さ

ゲーム音楽やアニメ音楽、J-POPなどを愛好するファンコミュニティでは、好きな曲のMIDIを作って配布し、交流するという行為が熱心に行われました。特にゲーム音楽は、その権利元が海外企業だったり、あるいは古いゲームの音源を再現するためにMIDIが好都合だったりするケースもあり、多くのサイトで公式音源を模したMIDIや独自アレンジ版が公開されていました。

1-3. MIDIと著作権の問題

MIDIファイルには歌詞や実際のボーカル音声などは含まれませんが、楽曲の「メロディ」や「アレンジ情報」は明確に著作物として扱われることがあります。著作権法においては、作曲者や作詞者、編曲者(場合によっては音源制作者)といった音楽著作物に関わる権利者が保護される仕組みが定められています。よって、楽曲のメロディや構成を模倣するMIDIをネット上で公開する行為は、本来であれば著作権者の許諾が必要となります。

しかし、1990年代のインターネット黎明期には、著作権に関する意識や法整備が十分に整っていませんでした。個人サイトを趣味で運営する人々は「非営利だから問題ないだろう」「歌詞を載せていないから大丈夫だろう」という感覚でMIDIを公開していました。それが後に、大きな議論や取り締まりへと発展していくのです。

第2章:JASRACと著作権管理

2-1. JASRACの役割と歴史

JASRAC(日本音楽著作権協会)は、1939年に設立された日本国内最大の音楽著作権管理団体です。主な業務としては、音楽著作物の著作権管理や使用料の徴収・分配を行っています。作曲家や作詞家などのクリエイターの権利を保護し、適正な使用料を集めて還元することで、音楽文化の発展を支える役割を担っています。

JASRACは、コンサートやテレビ・ラジオ放送、カラオケ、CD・DVDの販売など、様々な場面で音楽著作物が利用される際に著作権使用料を徴収する仕組みを確立してきました。一方で、その取り締まりや管理方法が厳格であるがゆえに、利用者やファンとの間で摩擦が生じることも度々ありました。例えば、学校行事の演奏会や地域のイベントなどでも手続きが求められたり、カラオケ機器メーカーから高額な使用料を徴収したりといった事例がメディアで取り上げられ、市民の間に「JASRACは取りすぎではないか」という不満が蓄積していった面もあります。

2-2. 権利保護の観点

著作権は創作者の経済的利益と精神的利益を保護するために重要であり、曲を作った人々が正当に報酬を得る仕組みをつくることは文化の発展に寄与します。JASRACはそのための中央管理的な組織として機能しており、複数の権利者に一括で許諾手続きを行うことを可能にしているのです。しかし一方で、個人サイトが趣味で作成し公開しているMIDIファイルにまで画一的に同じルールを適用することは、当時のネットコミュニティに衝撃を与えました。とくに、ファン活動の延長で「非営利的に」公開されているMIDIファイルが処罰の対象になることは、多くのユーザーにとって想定外だったのです。

2-3. 管理団体としてのジレンマ

JASRACとしては、商用・非商用を問わず無許諾での楽曲利用を放置すれば、権利者へ正当な対価を分配できないという問題があります。また、もしJASRACが「非営利なら大目に見る」という方針をとれば、抜け道を利用して実質的に営利目的で利用する事例が生まれるかもしれません。権利管理を公平に行う上で、境界線が曖昧だと多くの混乱を招く恐れがあります。

しかし、当時はインターネット上の利用動向そのものが新しく、法整備や運用指針が不明確だったことも事実です。結果として、厳格な著作権管理を貫こうとするJASRACの方針と、音楽を自由に楽しみたいネット住民(特にMIDIファイルのアレンジや公開に慣れ親しんでいた層)の利害が衝突し、大きな論争に発展することとなりました。

第3章:MIDI狩りとは何か

3-1. MIDI狩りの定義

「MIDI狩り」とは、2000年代初頭頃からインターネット上で話題になった言葉で、JASRACが著作権を管理する楽曲を無許可でアレンジ・公開しているMIDIファイル(またはそれを配布しているサイト)に対して、警告や削除要請などの措置を取った事例を指す通称です。実際にJASRACから正式な警告文書や削除要請が届いたり、プロバイダ経由で連絡が来たりするケースが相次ぎ、音楽ファンたちの間で「著作権管理団体がネット上のMIDIを片端から取り締まっている」という印象が広がりました。

これにより、多くの個人サイト運営者がサイトを閉鎖するか、MIDIファイルの公開を停止・削除せざるを得なくなったのです。趣味の範囲で楽しんでいた人々にとっては、突然の「取り締まり通告」に非常なショックを受けました。特に当時は、ネット上での活動に対して何らかの法的措置がとられるということ自体がまだ珍しく、多くの人々がJASRACや著作権法に対する不信感を募らせるきっかけにもなりました。

3-2. 取り締まりの具体的手口

JASRACは、インターネット上で楽曲が無許諾で利用されている実態を調査するために、専門の調査会社や独自の監視体制を利用していたとされています。当時は検索エンジンやサイトディレクトリが隆盛を極めており、簡単にキーワード検索をすることで大量の個人運営サイトを洗い出すことができました。

- サイト発見

「曲名 + MIDI」などのキーワードで検索する、あるいは大手リンク集からたどるなどの方法で、著作権侵害が疑われるMIDI公開サイトを発見します。 - 注意・警告文の送付

問題があると判断されたサイト運営者に対し、JASRACや調査会社の名義で電子メールや郵便で警告文が送られます。そこには、「当該楽曲はJASRACが権利管理を行う著作物であり、許諾を得ずに公開しているのは違法行為にあたる」という旨が書かれており、早急なMIDIファイルの削除か、利用許諾契約を結ぶように求められます。 - サイト閉鎖あるいは削除

警告を受けたサイト運営者の多くは、訴訟リスクを避けるため、すぐにファイルを削除するかサイトを閉鎖しました。一部の運営者はJASRACと利用契約を結ぶことを検討しましたが、非営利目的の個人サイトが支払うには高額だと感じる使用料や手続きの煩雑さから、事実上閉鎖を選ばざるを得ないケースがほとんどでした。

3-3. なぜ「狩り」という言葉が使われたのか

当時、「MIDI狩り」という言葉が使われた理由としては、以下のような要因が挙げられます。

- 一斉・無差別的なイメージ

取り締まりが開始されると、「JASRACが片っ端からMIDIサイトを検索し、次々に潰している」という印象がネット上で急激に広まったため、「狩り」という表現が用いられました。 - 被害者意識の高まり

警告を受けたサイト運営者はもちろん、まだ警告を受けていない運営者や利用者も「いつ自分のところに連絡が来るか」という不安を抱えました。多くの人が「自分たちは趣味で作っているだけなのに、なぜ狙い撃ちされるのか」と感じ、「狩られている」というイメージが強まったのです。 - ネットコミュニティ内での拡散

インターネット上での情報拡散が活発になりつつある時期と重なり、掲示板やSNS(当時はmixiなどが中心)で「JASRACに警告された」「MIDIが消された」といった報告が相次ぎました。これらの体験談が「MIDI狩り」の言葉とともに広まり、いっそう恐怖感と悲壮感を煽る形となりました。

第4章:MIDI狩りがもたらした影響

4-1. 個人サイト文化の衰退

MIDI狩りの最も大きな影響の一つとして、個人サイト文化の衰退が挙げられます。90年代から2000年代初頭にかけてのネット文化は、個人がHTMLを手打ちで作成したホームページを運営し、そこで音楽やイラスト、テキストコンテンツを自由に発信するスタイルが主流でした。MIDIは、そんな個人サイト同士をつなぐ人気コンテンツのひとつだったのです。

しかし、JASRACによる取り締まりが始まると、多くのサイト運営者が「トラブルは避けたい」「面倒な手続きや警告を受けたくない」という理由で、MIDIコンテンツの公開を自主的に停止してしまいました。また「非営利だから大丈夫」という根拠のない自信も崩れ去り、「ネット上で何かコンテンツを公開することに対するリスク」への意識が高まったことも事実です。その結果、音楽ファン同士の交流が活発だった個人サイト群は急速に数を減らし、今日のようにSNSや動画サイト中心の音楽シェアへと移行していく一因ともなりました。

4-2. 著作権意識の醸成

MIDI狩りは、多くのネットユーザーに「著作権」という存在を強烈に意識させる契機となりました。以前は「あくまで趣味だから問題ない」と考えられていた行為が、実際には法律上の問題を孕んでいることが明るみに出たのです。これにより、ネット上でのコンテンツ共有において「著作物の扱いに注意を払うべき」という考え方が広まりました。

一方で、JASRACの対応を「厳しすぎる」「曲を宣伝しているのだからむしろプラスではないか」と批判する声も大きかったことは事実です。しかし、この時期を境に、無料の音楽ダウンロードサイトや違法アップロードへの警戒感が高まったこともあり、音楽業界全体としては「インターネット上の著作権管理の必要性」への理解が進んだ側面もあります。

4-3. 代替メディアや形式の台頭

MIDI狩りにより、MIDIファイルを公開することへの心理的ハードルが上がる中、YouTubeなどの動画サイトに演奏動画や打ち込み動画を投稿するスタイルが人気を博すようになりました。動画サイトの場合、JASRACと包括契約を結んだプラットフォームであれば、ある程度の使用料がカバーされる仕組みが整備され、個人が直接JASRACと契約しなくても著作権をクリアした形で音楽を公開できるメリットがあります。

また、同人音楽コミュニティでは、オリジナル曲や編曲作品をCDやデジタル配信で頒布する形に移行し、コミックマーケットなどの即売会を中心とした音楽マーケットが拡大していきました。MIDI狩りによって、ファン活動の方法そのものが変化し、より大規模・正式な形での権利処理や作品流通が模索されるようになったと言えるでしょう。

第5章:法的観点と論点

5-1. 著作権法上の「自動公衆送信権」と「送信可能化権」

インターネット上で楽曲を公開する行為は、日本の著作権法において「自動公衆送信権(および送信可能化権)」に関わります。すなわち、MIDIファイルをサーバ上に置き、不特定多数がアクセスできる状態にすることは、著作権者や管理団体から許諾を得なければ侵害となり得るのです。これは営利目的か非営利目的かを問わず、原則として同じ扱いです。

5-2. 引用と改変、アレンジに関する問題

著作権法には「引用」や「私的使用の範囲」など、一定の例外規定が存在しますが、これは楽曲の根幹部分であるメロディや構成を丸ごと使う場合にはほとんど適用されません。また、アレンジ(編曲)はたとえ独自の要素が加わっていても、元の楽曲の著作権を完全に無視して良いものではありません。編曲権は作曲者が専有する権利の一部でもあり、無許諾のアレンジ公開は法的に問題が生じます。

5-3. 非営利利用の是非

ネット上では「非営利なら許してほしい」という意見が根強くありました。しかし著作権法には、「非営利であることが直ちに著作権侵害を免れる」という規定は存在しません。たとえ金銭の授受がなくても、著作権者の利益や利用機会を奪う可能性がある場合は侵害とみなされるからです。JASRACとしても、各ケースを詳しくチェックしながら利用許諾の範囲を設定することは事実上困難であるため、原則的に一律の管理方針を維持せざるを得なかったという事情があります。

第6章:批判と擁護

6-1. 批判的視点

- 文化的側面の軽視

MIDIファイルを通して音楽の楽しみ方が広がったり、新たなクリエイターが生まれたりする可能性があるにもかかわらず、取り締まりが行き過ぎることで創作の意欲を削ぎ、ファンコミュニティを萎縮させてしまったという批判があります。 - 大規模商業利用と個人利用の区別が曖昧

JASRACの管理手法は、大手企業が行う商業利用も個人の趣味の範囲の利用も一括で扱う傾向が強いとされ、結果的に個人サイトが大きな影響を受けたとみられます。この点を「取りやすいところから取り締まっている」と捉える人も少なくありません。 - ユーザーとのコミュニケーション不足

MIDIを公開していた個人運営サイトは、ほとんどが正式な手順を知らず、どうすれば適法に公開できるのか理解していませんでした。JASRACからも「まず警告」という形が多かったため、運営者にとっては一方的な圧力と感じられ、敵対感情が生じやすかったと言われています。

6-2. 擁護的視点

- 権利者への正当な報酬を保護する使命

JASRACは作曲家や作詞家の権利を守るために存在します。無許諾のMIDI公開が蔓延してしまえば、本来得られるべき使用料が権利者に渡らない可能性があり、創作者保護という観点からは看過できない問題です。 - 包括的管理の難しさ

インターネット上の音楽利用は膨大であり、個別にケースバイケースで対応するには人員や時間的なリソースが追いつきません。世界的にも、音楽著作物のオンライン利用をどのように管理するかは非常に大きな課題であり、日本だけが特別ではありません。 - ルールを明確化した上での健全な利用促進

結果的にMIDI狩りが与えた衝撃は大きかったものの、その後、YouTubeなどのプラットフォームがJASRACと包括契約を結ぶなど、ユーザーが合法的に音楽を利用できる道筋が少しずつ整備されてきています。厳格な取り締まりだけが目的ではなく、将来的にはネット上で正当に音楽を楽しむためのインフラ整備が必要だという認識を広める効果もあったといえるでしょう。

第7章:音楽ファン、同人コミュニティへの影響

7-1. 同人音楽文化の変遷

MIDI狩り以前から、同人音楽コミュニティは盛り上がりを見せていました。サークルがオリジナル楽曲やアレンジCDを制作し、コミックマーケットなどのイベントで頒布するといった活動が活発でしたが、MIDIファイルの公開はその一部としてファンの楽しみの場を広げる存在でもありました。

しかし、MIDI狩りが本格化すると「二次創作的なアレンジを気軽に公開する」ことが難しくなり、アマチュア音楽家たちはよりオリジナル色の強い作品や、権利処理がクリアになっている曲のみを扱う方向へシフトしていきました。結果として、同人音楽シーンの中でも著作権対応やライセンス管理に対する意識が高まり、一部のサークルは独自にライセンスを取得するなどの動きを見せるようになりました。

7-2. 音楽学習・アレンジ文化への打撃

MIDIファイルは学習用途としても非常に優秀でした。譜面が読めない初心者でも、MIDIを解析することで曲の構造を学んだり、再生ソフト上でパートごとにソロ再生して耳コピの練習ができたりと、音楽理論や作曲技術を身につける入り口として機能していたのです。MIDI狩りによって、こうしたMIDIデータを公開・共有する文化が萎縮し、音楽学習の機会を狭めたという指摘も少なくありません。

7-3. 新たな創作の場の出現

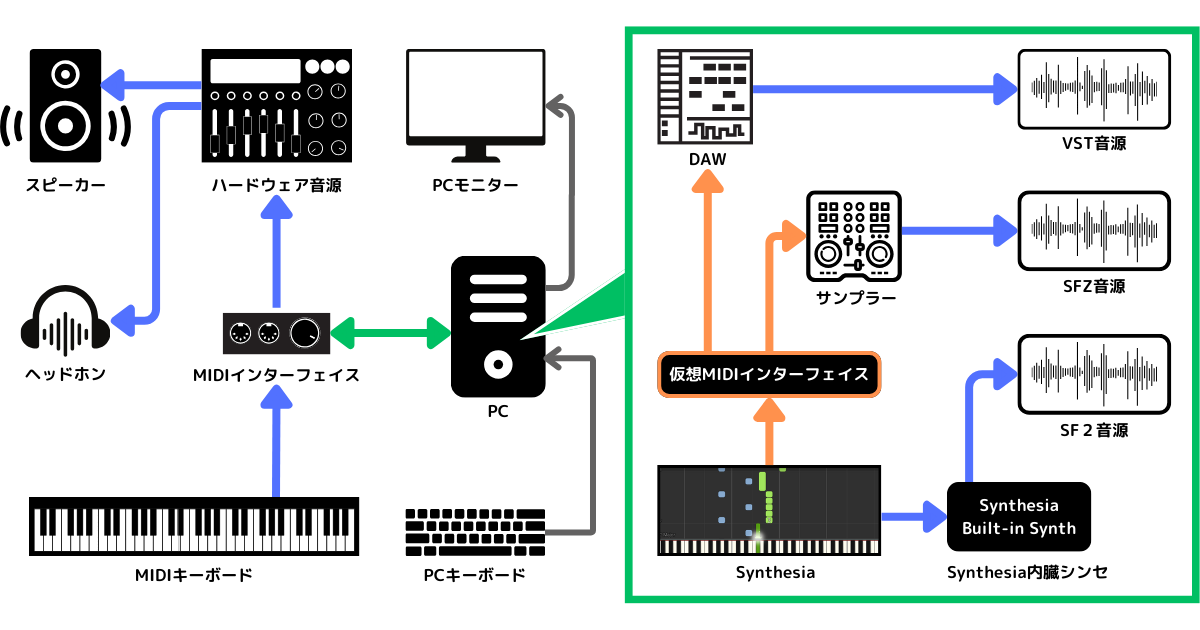

一方で、MIDIに代わる形でDAW(Digital Audio Workstation)ソフトが普及し始め、高音質な打ち込み音源を使った制作が個人でも可能となりました。さらに動画サイトの普及に伴い、「演奏してみた」「歌ってみた」といったジャンルが台頭し、新たなファンコミュニティが生まれています。MIDI狩りによって直接的にMIDI公開が縮小された反面、ネット上で音楽を楽しむ新たなプラットフォームと手法が整備されてきたとも言えます。

第8章:海外の状況と比較

8-1. 海外の著作権管理団体

著作権管理団体は日本だけでなく、各国に存在します。例えば、アメリカのASCAPやBMI、イギリスのPRSなどが挙げられます。これらの団体も、インターネット上での音楽利用に対して積極的に対応を進めており、ときには無許諾のサイトを警告・削除に追い込む事例があります。しかし、日本ほど「一括管理」の色合いが強く、かつ厳格に警告が行われたケースは当時としては珍しいとの見方もあります。

8-2. 国際的な音楽配信との整合

日本の音楽著作権管理は国内市場に向けた仕組みが強く、海外のプラットフォームとの契約やルールとの調整には時間がかかることもあります。MIDI狩りは国内のサイトを中心に行われましたが、もし海外のサーバーや個人サイトでMIDIが公開されている場合、JASRACが直接警告を送りづらいという問題もありました。その結果、「日本のサイトだけが閉鎖を余儀なくされる」という不公平感が一部で指摘されることもありました。

8-3. デジタル時代の新たな課題

国境を越えて瞬時に情報がやり取りされるインターネット時代には、既存の国内法と管理団体だけでは対応しきれないケースがますます増えています。ストリーミングサービス、SNSでのコンテンツシェア、バーチャルライブやメタバース空間における音楽利用など、新しい技術が生まれるたびに、著作権管理体制のアップデートが求められます。MIDI狩りは、その先駆けとなる大きな転換点の一つだったとも捉えられるでしょう。

第9章:現在の状況と展望

9-1. 包括契約の普及

YouTubeやニコニコ動画など、多くの動画配信サイトはJASRACと包括契約を結んでいます。これにより、ユーザーがJASRAC管理曲を使用した動画や演奏をアップロードする際、個別に権利者へ許諾を得なくても、一定の範囲内なら合法的に利用できる仕組みが整っています(ただし、映像権やレコード会社の原盤権など、別の権利が絡む場合は別途許可が必要になることもあります)。こうしたプラットフォーム中心の利用形態が広がったことで、個々のサイトがMIDIを直接配布する時代は大きく後退しました。

9-2. ニーズの変化

MIDIファイルは、当時こそ重要な音楽共有手段でしたが、現在ではMP3やストリーミング、動画サイトの利用が主流となっています。また、音源もソフトウェアシンセサイザーや高性能サンプリング技術が進化し、わざわざMIDIを公開して再生するという行為自体が限定的になってきました。結果的に、MIDI狩りがもたらした衝撃は薄れ、新たな音楽共有の形へと自然に移行していった面もあります。

9-3. 創作活動の新たな可能性

DTM(Desk Top Music)環境の整備や、SNS・動画配信サービスの台頭によって、個人での作曲やアレンジ発表の場は逆に拡大しているとも言えます。著作権管理についても、カバー曲を合法的に配信できるサービスや、音楽出版社と直接契約を結んで配布するクリエイターも増えてきました。かつてMIDI狩りで失われたカルチャーは確かに存在しますが、その後に生まれた新しい文化もまた、インターネットの可能性を広げています。

第10章:まとめと今後の課題

10-1. MIDI狩りが教えてくれたこと

MIDI狩りは、ネット黎明期の無法地帯ともいえる状況に一石を投じ、著作権の重要性を強く認識させる役割を果たしました。一方で、従来のファンコミュニティや個人サイト文化を縮小させ、アマチュア・クリエイターの活動を萎縮させたという負の側面も否定できません。著作権保護と文化育成のバランスをどのように取るかは、デジタル時代の大きなテーマとして今なお議論が続いています。

10-2. 今後の音楽著作権管理

音楽著作権管理は、今後ますます複雑化することが予想されます。NFT(非代替性トークン)を使った音楽配信、メタバースでのライブイベントなど、テクノロジーの発展によって新しい音楽利用の形が次々と生まれています。そのたびに、従来の法律や管理方法では対応しきれない問題が表面化するでしょう。JASRACなどの管理団体だけでなく、ユーザー側も、最新の情報をキャッチしながら適切に権利処理を行う意識を持つことが求められます。

10-3. ユーザー・クリエイター・管理団体の協調

インターネット時代の著作権管理には、ユーザー側の意識改革だけでなく、管理団体の柔軟な対応も不可欠です。著作権保護を理由に文化が壊滅してしまっては本末転倒ですし、一方でクリエイターの権利を守る仕組みがなければ新たな創作も生まれにくくなります。ユーザー・クリエイター・管理団体が三位一体でルールを整備し、音楽を合法的に楽しむ選択肢を増やすことが理想の方向性と言えるでしょう。

10-4. 結び

「MIDI狩り」は、音楽ファンやクリエイターに大きな衝撃を与えましたが、そこから学ぶべき教訓も多くあります。インターネットを通じて誰もが発信者になれる時代、著作権は単なる制限の枠組みではなく、創作を保護し、文化を継続可能にするための社会インフラであると考えることができます。これからの時代、テクノロジーの進化に合わせて著作権管理の在り方も変わっていくはずです。かつてのMIDI狩りを知る世代も、これからの世代も、音楽を楽しみながら、クリエイターの権利を尊重し合う健全な文化を築いていく必要があります。

以上が、JASRACによるMIDI狩りにまつわる経緯と影響、そして今後に向けた考察です。かつては多くの個人サイトがMIDIを公開し、ファンコミュニティが活気づいていた時代がありましたが、取り締まりを契機に大きく景色が変わりました。とはいえ、音楽を愛し、創作や共有を楽しむ気持ちはいつの時代も変わりません。著作権法というルールの正しい理解と、新しい音楽体験の模索を両立させながら、これからも多彩な音楽文化が花開くことを期待したいところです。

Synthesiaを使ったピアノ練習について

SynthesiaFanでは下記のようなピアノ未経験者の練習・独学を支援する情報を載せています。

もしご興味があればぜひこちらの情報もご覧ください。

参考リンク